Souvenirs ogres

décembre 09, 2012

Tout le monde y passe. La belle-mère, la fille, la sœur. Et Bertrand, son plus jeune fils. Et la vieille tante, et le frère, tout le monde. Moi aussi bien sûr, moi son fils ainé. Impossible de l’arrêter. Les uns et les autres on a dû s’y plier. Sortir dans le froid, y aller. Il s’est montré intraitable, il a dit, vous n’y couperez pas. Il riait en disant ça, de tout son grand corps gourd il riait. Et puis après la photo collective, il a voulu qu’on pose chacun son tour, dans ce coin de jardin aux branches nues, il a voulu qu’on soit souriants, les uns et les autres, souriant en chemise et chemisier dans l’air humide et froid de cette fin d’hiver qui ne veut pas passer.

Il riait, on grelottait.

Les uns après les autres on a posé devant lui, devant la désolation de ce jardin en lent dégel.

Et quand il nous a tous eu, ce n’était pas encore fini. Il a voulu y être, lui aussi, dans sa galerie de papillons piqués. Et c’est moi qu’il a choisi pour le fixer ainsi, fier et goguenard, régnant sur son misérable domaine, comme s’il ne voyait pas que c’est l’hiver, que notre famille s’effiloche depuis qu’il est veuf et que nous avons grandi.

Comme s’il ne voyait pas que ce bout de jardinet où nous avons si souvent dansé en ronde avec maman n’est plus le même depuis qu’elle n’est plus là pour le fleurir.

Il souriait, il riait, manifestement insensible à notre gêne, à sa propre peine. Et son sourire engoncé, son refus de nous voir pendant qu’il nous photographiait, son obstination à faire comme si n’avait rien changé, c’est comme s’il l’enterrait une seconde fois, la mère. Là, dans ce jardin, juste à ses pieds.

Un trou d’oubli pour nourrir ses souvenirs ogres.

| Tags: absence, famille, mémoire, mort, oubli | More: dans le viseur

Tout bouge

novembre 30, 2012

C’est elle qui lui a proposé. Il ne connaît pas sa chance. Elle lui a dit comme ça, comme si ça lui passait tout à coup par la tête, tu viens on danse. Elle s’est levée, tout bouge.

Il était en face d’elle toute la soirée, les plats passaient devant eux comme péniches sur fleuve lent, lui attrapait, engloutissait, parlait, elle, s’est à peine servie. Trop occupée à rire de ses agaceries à lui. Je l’ai vue répondre au début, pétillante. Je l’ai vue redonner pique pour pique. Puis, devant son insistance à la taquiner, elle n’a plus résisté à ses plaisanteries, ses allusions à leurs secrets d’alcôve. Elle s’est réfugiée dans le plus petit abri qui lui restait, son rire – clochettes et plumes pour l’oiseau facile. Et plus elle riait, plus elle avait soif. Elle s’est éthérée au fil des heures dans le mousseux des flûtes, tout bouge. Ses yeux, ce soir, sont bordés de khôl en rive incertaine, prêts à déborder. Ce qui la retient encore : un air de satisfaction maritale qui la dispense d’une autre pudeur, sa robe très près du corps, armure de coton épais qu’un seul zip défait. Ses doigts jouaient avec son collier de perles, mais tout à l’heure c’est elle qui s’égrenera dans les draps. Elle se lève, je vois dans ses hanches tout le désir de danse. Fleur à cueillir, tournée au vent.

Mais tout bouge, ce n’est pas avec moi qu’elle va danser. Déjà il touche son bras. Dans un instant il aura posé la main sur sa taille, il l’amènera à lui, la serrera, continuera de la faire rire, pourra constater sur sa peau l’odeur âcre de l’excitation.

Lui je l’éblouis, je le fige. Puisse t-il cesser de la posséder sans l’aimer. Puisse t-il toujours apparaître ainsi, yeux surpris, bouche en trait de silence enfin regagné.

Elle, s’éveillerait de ne plus rien entendre. Et dans la surprise, dans l’ennui de retrouver ses droits sur elle-même, peut-être elle m’apercevrait de nouveau.

____

Et, rien à voir, mais je serai le 4 décembre au soir (ça approche) à la soirée Dizain #3, et le mardi 18 décembre aux Entretiens du nouveau monde industriel. J’en parlerai plus longuement très bientôt.

| More: dans le viseur

Rythme et couleur de temps (résidence à la Chartreuse)

octobre 20, 2012

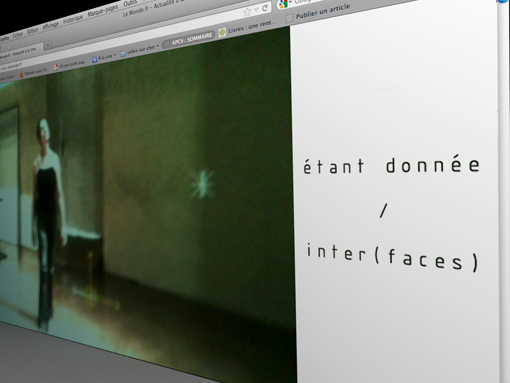

Qu’elle est difficile la question du rythme, de l’installation d’un temps qui s’écoute et s’écoule, de l’acceptation des silences. Il a fallu d’abord que j’accepte que ces derniers jours je ne puisse pas continuer au même rythme le projet dans le viseur. En parallèle de cette écriture, je continue d’avancer sur la fiction Etant donnée, qui lui-même se parallélise en plusieurs projets comme une poupée gigogne enceinte de quintuplés eux-mêmes gros d’autres futurs qui poussent et cognent et font que tout, tout le temps, urge.

Je reviendrai plus tard sur cette progéniture en devenir. Là, pendant quelques jours, il y a cette occasion magnifique de ne se consacrer qu’à une seule chose, grâce à une résidence de création proposée par la Chartreuse de Villeneuve les Avignon. Avec Stéphane Gantelet et Juliette Mezenc, nous travaillons à un moment de cette fiction Etant donnée, qui s’appellera Inter(faces). Une restitution publique en est prévue le jeudi 25 octobre à 20H30, à la Chartreuse. Si vous passez pas là, si vous y êtes, venez.

Et vous pourrez dire si on s’en est débrouillés, de cette difficile question du rythme, du temps, du silence. Car bien sûr ce moment de la fiction porte un nom qui l’invite à la démultiplication, donc ce moment est devenu trois moments, et sans doute bien plus, qu’il va falloir faire coexister dans un seul espace, un seul temps. Il y sera question d’écrans, de fenêtres qui s’ouvrent et se multiplient (bien sûr, et encore). Il y sera question de visages qui s’y reflètent et s’y noient, s’y effacent. Il y sera question de peau, d’habits, des robes de Peau d’âne, couleur de temps, de lune et de soleil, et d’une peau de chiffres et de données sous laquelle se cacher, difficile ensuite à faire tomber.

On y verra des écrans, donc. Et un totem inquiétant, chatoyant.

Et puis on y verra Juliette, lisant et jouant ce personnage de l’Etant donnée, et donnant si simplement, si gracieusement corps à cette idée que, malgré tous les dispositifs de captation d’attention et d’image, la présence est mais ne se capture pas. Rien que pour elle, et même si on ne se sera pas débrouillés de tout sans doute, on n’aura pas perdu notre temps, de le laisser s’écouler à faire ça.

_____

Et ici un petit texte pour expliquer (tant que faire se peut) ce que nous allons montrer, et la poupée gigogne Etant donnée :

Inter(faces)

«Face à moi, se présente une instance pleine de sollicitude. Je la connais déjà.

Très souvent elle est là, face à moi. Tous les jours. Son apparente simplicité me désarme et m’appelle.»

Une femme passe, quelque chose d’elle est capté. Son image, son attention, sa présence. Qu’elle soit face à un dispositif de consultation ou de surveillance, elle se mire dans les écrans, dialogue avec eux, comme s’ils étaient miroirs d’elle-même et du monde, capables de tout restituer, de tout redéfinir.

Inter(faces) constitue un des moments de la fiction Etant donnée.

Etant donnée une femme. Vous la retrouvez nue et inconsciente dans un terrain vague. Elle se réveille, amnésique.

Vous aurez la tentation, le devoir, de la rhabiller entièrement en recousant pour elle le manteau de données collectées sur ce que fut sa vie d’avant : nom, prénom, situation, localisation, comportements d’achats, options de vote ou d’abstention, navigation et mouvements absorbés en télésurveillance… Faits, gestes et opinions répertoriés et mis en chiffres, en icônes indiscutables de son identité. Vous saurez tout. Mais que faites-vous en faisant cela, sinon échouer à la rendre à elle-même? Et vous, votre vie s’écrit-elle seulement en données apposées?

A partir d’une fiction poétique inspirée par l’oeuvre célèbre de Marcel Duchamp, Etant donnés, j’ai donc proposé à d’autres, dont j’aime le travail, l’inventivité et la patience, de venir dialoguer avec mes textes pour créer ensemble un collectif volontairement flou, le Collectif Simple Appareil®.

Donc, dans Etant donnée, il y a des morceaux de :

Juliette Mézenc,

Stéphane Gantelet,

Mais aussi de :

Philippe Aigrain, Pierre Ménard, Julien Kirch, Alexandra Saemmer, j’espère bientôt Alexandra Loewe, et peut-être bien de vous si ça vous tente.

| Tags: amitié, écriture, image, lecture | More: ni l'un ni l'autre

Dimanche après boire

octobre 04, 2012

Sont-ils bêtes ces quatre là! Bêtes et si drôles! Quand ils sont ensemble plus rien ne les arrête. Ce n’est même pas le vin qu’on a débouché tout à l’heure, c’est à peine le vin, quand ils sont ensemble une gaité ivre les prend tous les quatre, qui sait à chaque fois réinventer une farce, un bon mot, une occasion de se taper sur la cuisse. Ils se connaissent depuis si longtemps, ils sont si différents pourtant, que quand ils sont ensemble c’est comme s’ils se révélaient à eux-mêmes, dans cette joie potache qui n’a rien de forcé. Ce qu’ils ont à fêter n’est jamais qu’un prétexte.

Jean est toujours le plus exubérant. Le plus tendre aussi. Maintenant il fait le pitre de manière encore plus appuyée pour que le sourire de Gilbert revienne plus vite. Il nous a fait un grand numéro de singe sur la pelouse tout à l’heure, puis il fut une Carmen très convaincante, avec sa rose accrochée dans la tignasse. Il a toujours été attentionné pour nous autres, les épouses. Attentionné sans intention. Juste parce que nous sommes aux côtés de ces gars qu’il aime tant. Quand Lucienne est partie, il y a un mois, je crois qu’il a pleuré plus que Gilbert lui-même. Lui qui n’est toujours pas marié, qui a une réputation légère, et dont on dit qu’il jette ses femmes aussi facilement que ses chemises, je l’ai vu, moi, pleurer pour Lucienne. Il ne s’est consolé que pour consoler Gilbert.

Gilbert va mieux. Il ne montre jamais grand chose, mais enfin je crois qu’il est plus paisible. Il se réfugiera encore un peu plus dans le travail. C’est mon André qui me l’a dit, qu’il était encore plus acharné qu’avant, et taiseux jusqu’à la violence, au bureau.

André. Son embonpoint progresse, il faudrait que je lui fasse moins souvent ces plats en sauce qu’il me réclame toujours. Des quatre c’est celui qui prospère le plus, et pas seulement financièrement. Ah j’aime le voir content comme ça, avec ces trois là! Même s’il m’en coûte, maintenant, de me retrouver seule en cuisine avec Odette, lors de ces soirées de copains. Car Odette s’ennuie, l’enfant ne vient pas entre elle et Pierre, et je la sens d’une fois sur l’autre devenir plus amère. Pierre ne voit rien. Il ne voit pas que de leur petit spectacle ingénu sur décor champêtre de haie et de brique, je suis la seule spectatrice enthousiaste. Odette fume à côté, croise les jambes, tapote la table de ses ongles durcis. Elle a au coin de la bouche un aigu très désagréable, qui vient lacérer d’un mépris qui ne se connaît pas lui-même toute cette scène bon enfant. Pierre est comme sa casquette, en dangereux équilibre, et sur le point d’être déchu.

| Tags: amitié, fragilité, fraternité | More: dans le viseur

Corps défendant

septembre 29, 2012

(Dans le viseur, une série) De ces photographies je ne connais rien. Elles me sont étrangères, absolument. Je les ai trouvées dans un bac, une sorte de brocante de visages égarés, un marché seconde main de la photo de famille. Un euro la photo, au choix. Et j’ai choisi. Puis j’ai écrit comme si j’étais celui qui était derrière le viseur. Je suis sortie du document, pour rentrer, par l’oeil, par le je, dans la fiction.

(L’océan à Bidart, 9 aout 1935)

Tu regardes les autres derrière moi, je les entends rire, chahuter. Bientôt tu te lèveras et tu iras les rejoindre. Je te suivrai. Avec eux, on chahutera, on rigolera – on fera attention à ne pas se toucher.

Tu fais attention à ne pas me regarder, à ne pas me voir autrement que cousin, connu depuis toujours dans son corps d’enfant à genoux écorchés. Tu fais comme si tu n’avais pas noté que quelque chose a changé.

Chaque été c’est pareil, quand juillet arrive c’est les retrouvailles des cousins dans cette grande maison aux volets rouges. Les premiers jours sont froids et distants, littéralement on se toise, de se retrouver ainsi grandis par l’année écoulée. Ensuite tout bascule dans l’ivresse des vagues, les rires, les complicités pour échapper à la sévérité des règles.

Depuis toujours, dans le groupe des cousins, nous sommes tous les deux, on nous appelle, les inséparables.

On partait longtemps tous les deux, loin des autres, pour inventer des jeux d’aventure et de mystère.

Cet été a commencé comme tous les autres. On s’est retrouvés, étrangers l’un à l’autre, moi intimidé toi indifférente.

Tu as coupé tes nattes. En quelques mois ton visage a perdu ce quelque chose de doux et d’espiègle qui m’était familier. Ton corps, dense et souple, est devenu si dessiné que je ne peux pas ne pas y penser.

Cet été a commencé comme tous les autres. Puis il y a eu ce moment dans les vagues, les autres étaient un peu plus loin, tu riais, j’ai attrapé ta main, je t’ai amenée à moi, j’ai touché ta taille, tes hanches. Tu n’es pas partie tout de suite.

Ensuite rien n’a basculé. On reste étrangers l’un à l’autre, moi intimidé toi indifférente.

Ou bien? Comment saurais-je vraiment ce que tes yeux recèlent, puisque jamais tu ne les poses dans les miens.

| Tags: enfance, secret | More: dans le viseur

A défaut de nos larmes

septembre 26, 2012

Lumière crue contre l’ombre, le contraste trop fort nous brouille la vue – à défaut de nos larmes.

Pas d’horizon. Seulement une trouée, une trouée de multiples trous, où déposer notre devenir cendres. Et tout autour pour encadrer, de la végétation seulement – masse noire et comme absente. Allée de cyprès comme cierges plantés, plantés là une bonne fois pour toutes et n’en parlons plus. Flammes sans élan, flammes mortes, mortes debout.

Tout est gelé. Sur les visages, qu’est-ce qui est peint? On dirait qu’ils s’ennuient. Les yeux sont secs.

Tous les deux, les désormais drapés tricolores, ils n’avaient pas encore de femmes, et je ne sais pas qui sont leurs mères, dans ces dames honorables à bajoues et veste en pied de poule. Cette vieille personne à manteau et béret, à coté de notre chef qui lui fait les honneurs de la visite, vient constater qu’une fois encore, c’est passé à côté. Dans tous ces gens assemblés là, personne pour les pleurer, seulement les commémorer, et rendre hommage, à travers eux, à la Nation.

France képi.

Tout cela, ce paysage illisible, ce ciel d’hiver aveuglant, ces arbres sinistres… Ce n’est pas cela que je veux. Tous ceux-là à tristesse de façade je ne les veux pas. Je veux sur l’image, je voulais, les deux cercueils, les gerbes de fleurs que nous avons financées.

C’est pour cela que je suis venu. Rien ne m’y obligeait. Je n’y étais déjà plus, moi, là-bas. Démobilisé avant eux à cause de cette sale blessure, seul moyen de sortir de cette sale guerre, qui ne les concerne pas, eux, les autres, ceux qui seulement quand on meurt, viennent saluer nos linceuls .

Je n’y étais déjà plus, mais quand j’ai appris je suis venu. Pour rendre hommage, moi aussi. Pour me souvenir. J’ai partagé avec eux des fatigues et des peurs, des odeurs de pieds, pas beaucoup plus. On ne s’amusait pas des mêmes blagues, celui de droite était violent parfois et celui de gauche était veule. Mais c’étaient nos camarades, et nous sommes trahis avec eux, de voir qu’ils vont si peu manquer.

| Tags: guerre, mort, solitude | More: dans le viseur

Cadastre

septembre 23, 2012

(Dans le viseur, une série) De ces photographies je ne connais rien. Elles me sont étrangères, absolument. Je les ai trouvées dans un bac, une sorte de brocante de visages égarés, un marché seconde main de la photo de famille. Un euro la photo, au choix. Et j’ai choisi. Puis j’ai écrit comme si j’étais celui qui était derrière le viseur. Je suis sortie du document, pour rentrer, par l’oeil, par le je, dans la fiction.

Il ne m’écoute pas. Il est tout entier dans sa carte, à déchiffrer, calculer, vérifier. Il est sûr de lui, et de son plan.

Je lui ai dit pourtant, que ça m’étonnait. Que la nature marneuse du sol à cet endroit là me semblait difficilement compatible avec les fondations qu’il envisageait. Il ne m’a pas même regardé quand j’ai dit ça.

Je le connais pourtant le sol, ici. Je sais bien comme il est traître. Comment sous l’effet des pluies il se détrempe et n’est plus fiable, gonfle, devient élastique, puis quand le temps devient sec, se rétracte brusquement, provocant fissures et écroulements. Si aucune maison ne s’est construite ici ce n’est pas pour rien.

Mais non. Il est si profondément sûr de lui. De sa raison, de ses calculs.

Il est toujours si impeccablement non pragmatique.

Il est pourtant, tout sauf enthousiaste, tout sauf naïf. C’est un homme calme et sans chaleur, et ce qu’il ne considère pas on ne peut pas dire qu’il le méprise. Il ne le considère pas, c’est tout.

Tout semble stable aujourd’hui, c’est normal, nous sommes en été, il n’a pas plu depuis au moins quinze jours, et la rivière en contrebas est exceptionnellement basse. Tout cela je pourrais lui dire, s’il m’écoutait. Mais il n’est pas là, pas plus dans le réel que dans l’image dans lequel je tente de l’inscrire. Il tourne le dos à la réalité du terrain, à son fiasco futur.

Il voit ce vide sur la carte comme une opportunité. Il ne regarde qu’elle.

Ses lunettes, en prenant de côté la lumière du soleil, se transforment en écran, le protégeant d’avoir à connaître le monde, les facéties du réel pour contrarier ses plans.

| Tags: civilisation, dispositifs, réel | More: dans le viseur

Seule étoile

septembre 18, 2012

(Paul Paula Danièle, octobre 1950)

Elle n’ouvre pas encore les yeux. Les leurs sont ouverts ronds sur leur joie, malgré la fatigue. Ouverts ronds sur leur joie, que pour l’instant ils ne regardent pas.

Il y a quelque chose de distrait dans la manière qu’ils ont de se prêter au jeu de la pose. Bons enfants d’être parents depuis si peu, de bonne grâce ils m’obéissent, se laissent faire, mais ils n’y sont pas vraiment, pas vraiment là devant moi. Leurs visages attendent de pouvoir se tourner de nouveau vers elle, vers ce tout neuf enfant qui n’ouvre pas encore les yeux. Dans la petite crèche de plâtre, Marie et Joseph ne regardent pas le public.

De voir ces deux-là, le visage comme déplacé de ce qui fait son aimantation, je vois la crèche autrement. Je ne vois plus le dos courbé – ce qu’on m’a appris, qu’ils se prosterneraient, qu’ils seraient tristes par anticipation. Je comprends la nécessité radieuse de baisser les yeux vers l’enfant.

C’est comme si la scène de la nativité était dépliée devant moi, comme si les profils sommairement peints des santons m’étaient donnés à voir en chair et en face.

Ce jeune père heureux, égaré, je l’ai regardé avec les mêmes yeux qu’il a pour sa fille. C’est d’ailleurs sur lui, c’est sur ce fils, ce père, que je fais le point. Tout est plus précis à son endroit, plus contrasté. L’image autour s’égaie en flou et en fleurs. C’est lui toujours que je regarde, je n’en finis jamais de le regarder. Et je vois dans ses yeux à lui, heureux et distraits devant l’objectif, qu’il s’est mis lui aussi à ne plus regarder vraiment qu’un seul point dans le monde, l’endroit où le sommeil et la faim s’emmaillottent.

Le père, la mère, la fille, beau triangle de blancheur pure sur papier peint de paradis perdu, trinité au petit animal humain posé sur champ de fleurs vinyles.

Leur sourire n’a pas besoin d’être élargi, d’être démontré. C’est une esquisse seulement, qui se suffit.

Ici le monde est tout prêt à se creuser de cris, et tout existe, intensément, pour ce bébé, si protégé, si concentré à vivre, à capter la lumière.

Seule étoile : l’interrupteur juste au dessus d’eux.

| Tags: fragilité, vie | More: dans le viseur

Si elle arrive

septembre 11, 2012

Il a fait froid ce jour là. Beau mais froid, l’air était comme trop vif, le vent nous prenait de côté pendant la procession.

Il a fait froid ce jour là. Beau mais froid, l’air était comme trop vif, le vent nous prenait de côté pendant la procession.

Il sera content André, de recevoir cette photo. Si elle arrive.

Nous ça allait, on avait les manteaux. Mais la petite je sais qu’elle avait froid. Ses épaules sont un peu trop hautes, comme si elle tentait de rentrer le cou dans sa robe. C’est du coton fin, même si c’est empesé ça ne pèse pas lourd de chaleur. Ses mains sont enfouies dans le blanc .

André a-t-il chaud, lui?

Elle n’a rien dit quand j’ai demandé qu’elle pose. Je crois qu’elle était trop impressionnée, comme empesée elle aussi en même temps que la robe. Peut-être même avait-elle peur, quand la peur nous quittait, nous, pour la première fois depuis longtemps.

Ses lèvres sont pincées dans un sourire timide.

Pendant la cérémonie je la voyais de profil, elle regardait le prêtre mais elle ne le regardait pas, elle avait l’air de s’ennuyer un peu. Elle a souvent cet air, d’être là sans être là. Son corps si pâle, si sage, est comme un gage à nous laissé, pendant qu’elle s’absente. Il n’est pas sûr qu’elle s’absente pour aller quelque part. On ne peut pas dire encore, si c’est une nature.

Elle ne dit pas, si elle pense à son père. Dix mois qu’il est là-bas.

J’ai pris la photo pour lui, pour qu’il voie sa fille en ce jour, devant la devanture de son café, que j’essaie de faire tourner comme je peux depuis qu’il est prisonnier.

Elle est là, ses deux petits souliers blancs posés sur le pavé, frêles attaches au sol. Elle penche du même côté que celui où vont l’ombre et le vent. Ce qui la retient et l’encadre, c’est le rideau blanc de la devanture, ouvrage tendu en protection de pureté, d’occultation. D’ici on ne voit pas que ce ne sont pas des prières qui sont accrochées dessus, mais le tarif des consommations.

Est-ce cela, ce triste hymen sous vitre, qui pourra la retenir, prise qu’elle est dans le dangereux tangage qui menace d’emporter son enfance, et notre monde?

| Tags: absence, enfance, guerre | More: dans le viseur

Juchée

septembre 09, 2012

(Dans le viseur, une série) De ces photographies je ne connais rien. Elles me sont étrangères, absolument. Je les ai trouvées dans un bac, une sorte de brocante de visages égarés, un marché seconde main de la photo de famille. Un euro la photo, au choix. Et j’ai choisi. Puis j’ai écrit comme si j’étais celui qui était derrière le viseur. Je suis sortie du document, pour rentrer, par l’oeil, par le je, dans la fiction.

(Août 1951, Mont saint Michel)

Il a fallu monter jusque là : il faut bien aller voir la vue. Nous menons ce séjour dans toutes ses étapes, accomplissons chaque station préconisée. Elle y met la rigueur d’un chemin de croix. Tant pis si ni l’un ni l’autre n’y trouvons du plaisir. Tant pis si ce plateau de fruits de mer dégusté tout à l’heure n’était qu’une mécanique de piques et de pinces. Tant pis si plus tôt encore, à l’aube de ce matin, dans cette chambre d’hôtel aux murs constellés de fleurs, elle ne m’a pas laissé la toucher, ne m’a donné à voir, dans son sommeil feint, que son dos, ou plutôt, c’est son dos qui me regardait, avec insistance. Le silence grince tant entre nous, mais il nous faut continuer, passer toutes les épreuves, échouer à chacune, mais ne pas le dire.

Elle m’en veut tant, que nous n’ayons pu avoir d’enfant.

Si je l’ai fait poser là, sous prétexte d’une photographie à prendre, c’est pour qu’elle s’éloigne un peu, pour ne plus entendre son insatisfaction se taire si bruyamment à mes côtés. Pour qu’entre nous vienne s’interposer, se matérialiser enfin, ce vide. Cette absence ronde, autour de laquelle nous tournons.

Elle est comme incongrue, déplacée, dans cette géométrie de pierre et d’eau. Posée ainsi sur socle, elle est une grosse théière anglaise qu’on aurait voulu exposer pour en imposer. Mais d’elle rien ne coule, rien ne découle. La mer aussi est figée. Dans ce paysage, j’érige un monument à notre stérilité.

Son regard floué, méfiant, je le sens encore me brûler, à cette distance.

Elle a la posture empesée du condamné, le buste coupé par l’horizon. Sur cet échafaud vers le ciel, sur ce plongeoir ridicule, elle ne montre pas qu’elle souffre.

Mais je le sais.

Et je la hais de le savoir.

Ressent-elle mon vertige, ainsi juchée?

Elle redevient presque belle dans sa raideur, qu’une brise soulève.

C’est cela qui la rend belle peut-être, si belle soudain, c’est cette absence d’enfant auprès d’elle. Personne pour la flanquer, la faire tenir dans l’image. Alors pour ne pas tomber, elle se fait toute raide. De cette raide innocence contaminée par la rancoeur, mais plus ancienne qu’elle. Elle adopte encore une cambrure de petite fille, qui lui fait les mollets arrondis. Avec ces mollets si ronds et ce fichu posé sur ses cheveux noués, ces cheveux que j’aimais tant caresser, elle serait si jolie à pédaler à bicyclette, et peut-être même, à rire dans le vent.

Elle est comme prise dans un charme, immobilisée, bien avant que j’appuie sur le déclencheur de l’appareil photo. On dirait ces danseuses de plastique et de tulle censées tourner indéfiniment dans leur boîte à musique, et qui paraissent inutiles, inquiétantes, quand le mécanisme s’enraye et qu’on ne peut plus les remonter.

Cette balustrade courbe tout autour du vide, je pourrais la longer pour la rejoindre, lui prendre la main pour l’aider à descendre de son piédestal, ou bien non, je pourrais venir, m’approcher d’elle, et elle ne me rejetterait pas, je la regarderais depuis en bas, peut-être la luminosité me brûlerait les yeux, et pour qu’elle ne voie pas que je pleure, je m’approcherais d’elle, tout près, ma tête serait à la hauteur de ce ventre qui n’a jamais été plein, elle me laisserait y enfouir ma fatigue.