Vue d’artiste

avril 11, 2015

Forcément on se pose cette question : ce dont on rend compte, et pour quoi changer du réel. Et la responsabilité qu’il y aurait, attachée au fait de création. La responsabilité politique? La légitimité à en s’en croire une? Quelle vision meilleure, plus juste, aux deux sens de ces termes? Quel travail, quelle sensibilité, qui la justifierait?

Forcément on se pose cette question : ce dont on rend compte, et pour quoi changer du réel. Et la responsabilité qu’il y aurait, attachée au fait de création. La responsabilité politique? La légitimité à en s’en croire une? Quelle vision meilleure, plus juste, aux deux sens de ces termes? Quel travail, quelle sensibilité, qui la justifierait?

On pense à ce terme, de « vue d’artiste », qui est assez plaisant, qui est hors de propos, qui peut donc nous aider.

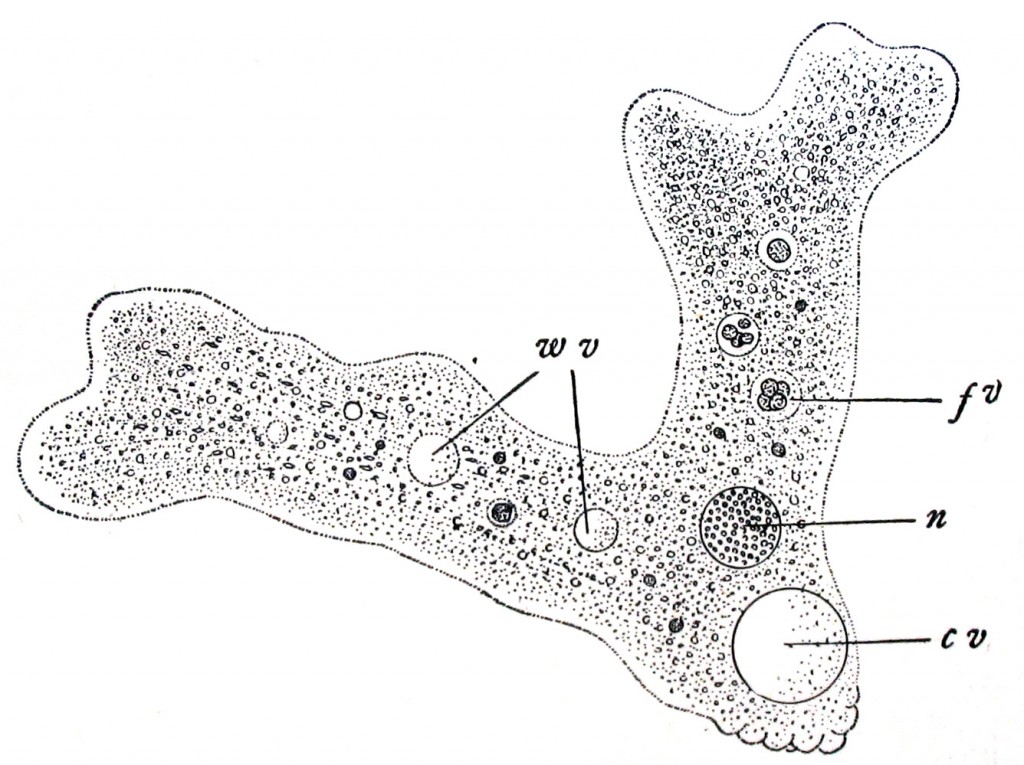

Vue d’artiste : on les trouve dans les journaux de vulgarisation. Ce sont ces tableaux évocateurs de scènes dont nous ne pouvons être directement les témoins. Ce sont ces efforts, laborieux, de représentation. Rideaux rouges autour d’une réalité sur tréteaux, dont on ne connaitra pas la chair. Exemple : on ne peut voir à l’oeil nu l’amibe qui nous bouffe le foie. Qu’à cela ne tienne, l’artiste, qui a de l’imagination, qui a de la documentation, est convoqué pour nous en faire une vue. Il est bien précisé que cette vue est non contractuelle. Pas de réclamation possible si après on est déçu. Mais nous ne pouvons pas être déçus. Nous ne connaitrons pas l’amibe par nos seuls sens et sans truchement. Ce qui nous rend malade, même si on nous le mettait devant le nez on ne le reconnaîtrait pas. L’artiste pourrait nous peindre l’amibe en aigle punisseur de notre audace et nous, victime, en Prométhée châtié, on n’y verrait…. Eh bien, que du feu. Sauf que nous ne sommes pas Prométhée, loin s’en faut, car de quelle audace serions nous fautifs? Et ce qui nous bouffe le foie est plus insidieux.

Qu’importe, la comparaison ne tient pas, car la vue d’artiste se doit d’être fidèle. Non lyrique. Non métaphorique. Au plus vrai de ce qui nous bouffe le foie. C’est difficile comme travail. Quand on est artiste. D’être fidèle comme ça. D’être astreint à la pédagogie.

Une vue d’artiste n’est pas seulement une vue de l’esprit. Ça doit rendre compte de quelque chose, du réel, même. Exemple : vue d’artiste d’un sous-marin d’attaque. L’amibe est une sorte de sous-marin d’attaque. Autre exemple (car cessons là un instant avec les amibes) : la reconstitution d’un site archéologique. Colonnades, temple et palais, rendus dans leur puissance et leur polychromie. Plus loin le quartier des fières, des frêles masures, écroulées avant qu’obsolètes, et le sol en terre battue, et les pieds nus. Et regardez ici cette jeune et jolie portant amphore près d’un puits! On dirait Perrette et le pot au lait, et ceci n’est pas anachronisme. Car nous savons, nous qui sommes postérieurs, que la catastrophe a déjà eu lieu.

Les vues d’artistes sont très utiles pour rendre compte des catastrophes. Pompéi : vue d’artiste. Explosion de super nova : vue d’artiste. Massacre de la Saint-Barthélémy : vue d’artiste. Guerre bactériologique : vue d’artiste. Tout cela léché, aux contours précis et couleurs pastels. Si vrai qu’on s’y croirait.

C’est pratique les vues d’artistes. On profite sans danger. On se dit, quand même ici c’est plus confortable. On confond les fonctions zoom, les fonctions rewind, on appuie sur tous les boutons pour le spectacle. Plus rien ne nous est contemporain.

Dessous de table dans un grand marché d’armement : vue d’artiste. Un chômeur qui s’ immole par le feu : vue d’artiste. Financement des partis politiques : vue d’artiste. L’ėchancrure rouge d’un éclat d’obus dans la cuisse d’un enfant : vue d’artiste.

Plus rien n’est inatteignable, plus rien ne nous atteint. Du moins, c’est cet effet de réel, d’être si bien rendu on finit par croire que tout est pour de faux. On finit par croire qu’on nous ment. L’amibe qui nous grignote et nous met le coeur au bord des lèvres en permanence, elle n’est peut être pas comme on nous la dépeint. Et puis d’abord, qui paie l’artiste qui fait la vue?

Les alcôves nichées dans les organigrammes des holdings : vue d’artiste. La France des minarets : vue d’artiste. Le protocole des Sages de Sion : vue d’artiste. Et plein d’autres encore comme ça, nouant le sens et le pouvoir une bonne fois pour toutes dans des compositions toujours léchées, toujours pastel.

Tout ce qui s’imagine et se fantasme, se redoute : vue d’artiste. Notre monde est un procès à huis clos dont on ne sait jamais si vraiment tout nous en est relaté, et combien mal. Partout pourtant, des professions de fidélités.

Et notre peur nous bouffe le foie.

Du coup, quelle réponse? Juste cela, qu’ils sont nombreux ceux qui exposent leurs vues, leurs vues inspirées, fidèles et documentées. Et que celui qui n’expose pas et sait rester hors de propos, aura fort à faire, à ne pas se promettre comme truchement confortable du réel qui nous échoit.

| Tags: création, écriture, politique, réel | More: ni l'un ni l'autre, singeries

Le temps l’emporte

mars 20, 2015

C’est une toute petite fille. Ce n’est déjà plus un bébé. Elle a ces déjà longs cheveux qui font toute la différence. Pour qu’ils soient si longs il a fallu du temps. Ils ondulent sagement, en deux courants calmes et épais autour du visage. On dirait un fleuve sombre contournant une île endormie.

C’est le flux du temps écoulé depuis sa naissance, tout ce temps qu’il a fallu pour que les cheveux soient un peu longs.

Combien de temps?

Les cheveux forment un encadrement sombre à tant de blancheur, le visage, les dentelles de la robe. Une bien grande robe de baptême, une bien minuscule robe de mariée.

On dirait qu’elle dort bien sûr. Sur ce gros coussin.

Mais ses cheveux sont un peu trop longs pour qu’elle soit de cet âge des bébés qui dorment en plein jour et aux yeux de tous.

Au bas de la robe, ses jambes, vêtues d’un collant tellement sombre qu’on les voit à peine, qu’on la prendrait presque pour une poupée de chiffon dont le corps se résume à une robe, et à tout un froufrou de jupons pour lui donner du volume. On les voit à peine ses jambes, et puis quand on les voit on ne sait pas dire où elles finissent, si elles sont courtes ou démesurément longues à en sortir du cadre, et la petite a un air d’Alice du côté des merveilles, de ce côté où l’on rapetisse et grandit, à vue, comme elle dort, sans savoir jusqu’où et quand ça va s’arrêter, et c’est ça qui fait mal un peu, de la savoir si paisiblement posée alors qu’on sait, qu’on voit, qu’elle est aux prises avec de terribles questions de transformation.

Ses deux jambes sombres sortant du blanc de la robe, comme résurgence du fleuve noir qui l’entoure au visage.

Elle dort, le temps qui lui a fait de si longs cheveux l’emporte déjà, bien sûr elle ne se réveillera pas.

(source photo wikimedia : http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Post-mortem_photography?uselang=fr#/media/File:Meisjekrullen.jpg)

| More: dans le viseur

Prise de position

mars 13, 2015

Prise de position. Par la langue aussi on en fait, en mode affirmatif ou impératif. Prise de position, avec la guerre comme figure, et chacun est sommé d’en avoir. En mode affirmatif, en mode impératif, on prend des positions, et chacun campe sur les siennes.

Et puis voilà soudain quelqu’un vient tout troubler, quelqu’un arrive et demande : pourquoi? Ou bien : comment ? Ou encore : pourquoi pas? On lui répond : mais enfin, c’est une question déplacée!

On ne précise jamais depuis où a été déplacée la question. Ce qui aiderait, pourtant, à y comprendre quelque chose dans le rangement pré-établi des questions.

La question déplacée n’est pas qu’un problème d’insatiable curiosité (quoique toutes les questions déplacées se résument à savoir ce que mange le crocodile pour son dîner. Seuls changent les crocodiles, et les dîners).

La question déplacée, c’est, comme son nom l’indique, une méconnaissance géographique.Une ignorance de contexte. A certains endroits de la carte existent des reliefs particuliers, des concrétions. Des collusions qui s’organisent dans les instances de locutions. Depuis certaines positions, elles obèrent l’horizon. Les ignorer n’est pas sans conséquence. Celui qui veut être mobile sur la carte et croit que l’on peut tout interroger depuis des point de vues même non privilégiés, celui-là s’attire nécessairement un défaut de réponse.

La réponse existe. Bel et bien (le crocodile a toujours un dîner). Mais elle fera ici défaut, comme on dit parfois dans les dossiers de refinancements. Et celui qui est mis en faillite, c’est le demandeur.

Un défaut de réponse n’est pas une absence de réponse. Pas plus d’ailleurs qu’un vice apparent ou caché, un dysfonctionnement, dont on pourrait obtenir réparation.Un défaut de réponse est une condamnation sans réparation ni appel de qui pose la question, une condamnation par contumace, où bizarrement c’est le juge qui n’est pas là, et déclenche ainsi, par son refus de siéger, la plus lourde peine : couper court. Qu’on songe à la puissance des dents du crocodile, au pouvoir, à la guillotine.

En parlant de guillotine : le défaut de réponse est un processus d’escamotage, zip ça coulisse ça coupe ça fait disparaître. Ça fait disparaître notamment la capacité d’avoir des points de vue. Ce qui est, sur le plan technique, sur le plan rhétorique, une prouesse, car comment faire rhétorique avec du silence, comment coulisser hors de vue des réponses qui sont si évidentes dans le paysage? -quand on connaît sa géographie

Les réponses aux questions déplacées font défaut car elles ne s’énoncent pas, d’être si universellement de bonnes grosses réponses très évidentes, bonnes d’ailleurs pas forcément, mais évidentes à en être gênantes pour qui les connait. Qu’on pense à l’obscène et à la fonction des vêtements de peau, tout le monde sait ce qu’ils cachent, presque tout le monde, il s’agit de grosses réponses très évidentes, donc rideau. Qu’on songe aux pouvoirs, aux abus qu’ils permettent sur la peau des autres.

Cette question des questions déplacées, on dit aussi que c’est le phénomène des yeux qui ne seraient pas en face des trous. Les trous sont béants (c’est l’espace évidé des réponses évitées), les trous sont bien placés. Et les yeux curieux où sont-ils? Ils sont à côté, ils restent aveugles, rideau. Qui n’a pas les yeux dans sa poche risque de se faire mettre la tête dans le sac.

Donc, qui déplace?

C’est une question déplacée.

Il y a cette situation moins souvent relevée, moins souvent reprochée, et c’est peut-être notre chance, où ce sont les réponses qui sont déplacées.

Ce sont ces réponses, ce genre de réponses correctes, et même parfaites, parfaitement fonctionnelles et décryptables, mais dont quelque chose, pourtant, semble mal adressé. C’est que s’y invite un ton, une humeur adventice, trop emprunte d’une colère qui ne se connait même pas. Ou au contraire, d’une légèreté sans combustible, qui fait tout monter d’un cran dans le rayonnage pré-établi des questions, qui fait tout monter d’un cran et qui désajuste tout.

Cette réponse est parfaite, seulement, il y a un parasite, un passager clandestin. On sait que les clandestins ne sont pas maîtres de leur destination (Qu’on songe au pouvoir, à sa capacité à couper les voies, à barrer les issues par de nouvelles concrétions). S’en suivent des erreurs d’adressages. La réponse déplacée est ce qui survient ailleurs de ce qui a été coupé court avant. Ce qui dégringole en esprit d’escalier d’une situation, comment dire, plus contrainte. C’est une réponse toute frangée d’un précédent qui n’appartient qu’à nous, de nous avoir été refusée. C’est une réponse, à n’importe quoi, au crocodile, par exemple, quand il nous demande, passe-moi le sel. On répond quelque chose de correct, on fait une réponse parfaite, mais qui embarque avec elle quelque chose bloqué d’avant, sur le mode interrogatif, celui qui perd toujours dans la guerre des prises de positions.

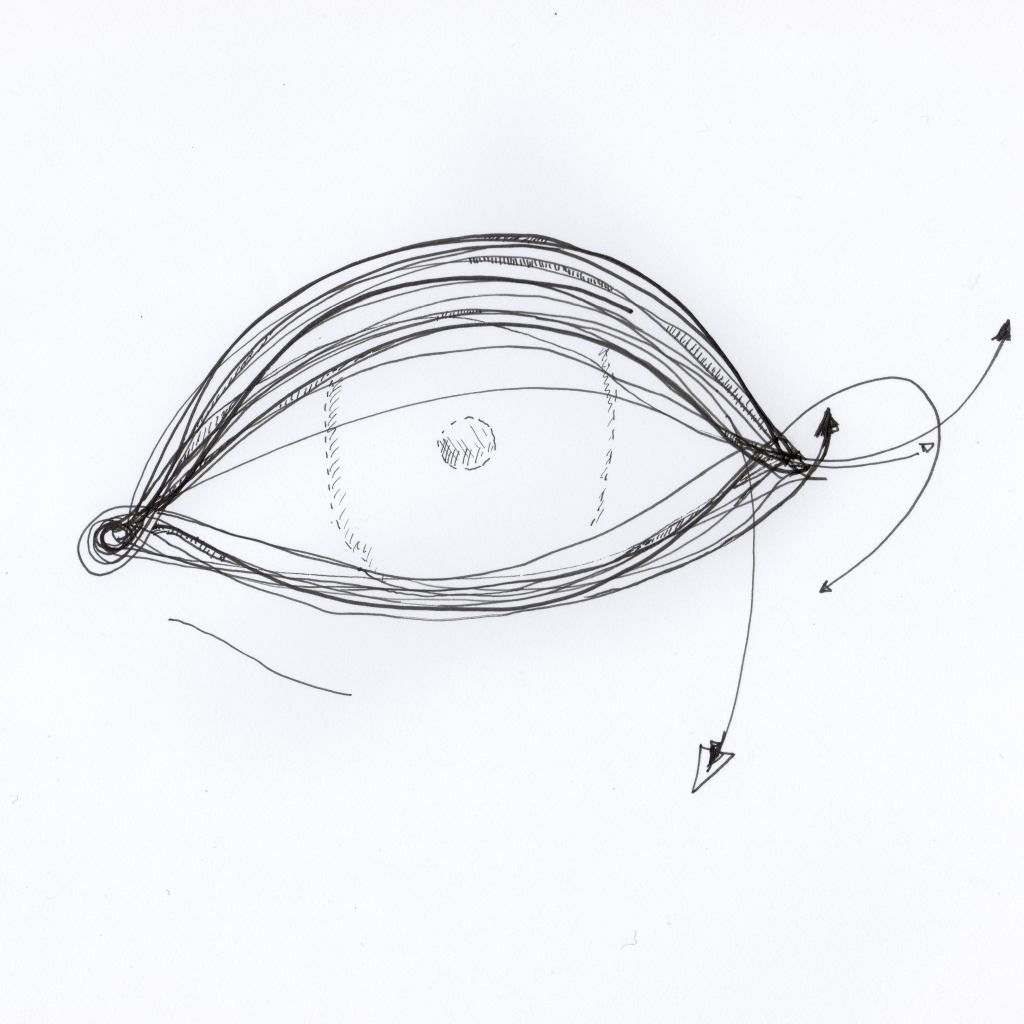

(Et l’illustration n’est pas un crocodile : c’est une réponse déplacée)

| More: ni l'un ni l'autre

Et subitement nous nous retournons

janvier 23, 2015

Ou alors, c’est quelque chose comme ça :

Nous, comme peuple. Ou bien c’est beaucoup trop dire, mais quoi dire d’autre qui n’en définisse pas trop les contours ? Quoi dire d’autre qui ne dise pas l’appartenance, l’exclusion, mais qui puisse indiquer que nous sommes légion? Et encore, légion, c’est quelque chose d’organisé et de carapacé. Il faudrait fabriquer un autre mot, un mot qui dise cela, que nous sommes peut-être seuls mais nombreux.

Et subitement nous nous retournons, certains d’avoir perdu quelque chose. Derrière nous, rien, ni personne pour nous tendre ce qu’on aurait laissé tomber sans s’en apercevoir. Personne pour nous héler, nous rattraper, nous dire : vous avez oublié ceci, je vous le rends.

On aimerait, cette hypothèse. Quelqu’un, une instance, pleine de sollicitude, qui marcherait derrière nos pas pour nous rendre ce que nous avons perdu. Quelqu’un, une sollicitude souriante qui nous dirait : je me suis dit que vous y teniez peut-être beaucoup. Que pour vous sans doute c’est très précieux. Un souvenir, un cadeau ancien, très intime et très personnel.

On aimerait, cette hypothèse, mais devant ces mots possiblement prononcés on regimbe. Qu’est-ce qui pourrait bien nous être personnel, intime, quand nous sommes si nombreux et si seuls? L’hypothèse est étrange – comme celle de marcher si nombreux et comme un seul homme, mais néanmoins, nous en sommes là, exactement, à ce moment où nous nous retournons, certains d’avoir perdu quelque chose.

Et l’absence d’une voix qui nous dirait, vous avez laissé tomber cela. Qui nous testerait : vous y tenez beaucoup sans doute, ou bien absolument pas, mais ce n’est pas à moi d’en juger, alors le voici – vous ne l’aviez pas fait tomber exprès n’est-ce pas ?

Nous n’avons rien fait tomber exprès. Il arrive qu’on voie ça, une main qui lâche un papier gras, un mégot, un truc compromettant à faire rejoindre le caniveau, il arrive qu’on voie ce genre de geste où c’est comme la main qui se désolidarise de la tête, la main qui s’oublie, et tout le reste du corps qui fait comme s’il n’avait pas vu, comme si ça ne le concernait pas, ce papier gras tombé qui nous fait honte ou ce sachet d’on ne sait quelle poudre à rire et crier plus haut. Mais nous non. Nous, nous ne sommes pas hypocrites avec nos gestes. Soit nous jetons soit nous tenons, ce que nous tenons nous y tenons fermement, le reste nous le jetons mais dans ce qui est prévu à cet effet. Donc nous n’avons rien perdu exprès, de cet exprès qui ne s’avoue pas, de cet exprès pernicieux qui s’oublie lui-même, non, ça non, où alors on aurait oublié jusqu’à l’intention non avouée?

En tout cas, ce sentiment.

Derrière nous, rien ni personne, mais le sentiment d’avoir perdu, faut-il mettre un complément d’objet direct ? Quand on ne sait même pas si c’est par inadvertance ou manque de mémoire?

De ne pas savoir si, de ne pas savoir quoi, on continue la pente du sentiment, on en est certain à présent, quelque chose nous manque et par quelle poche trouée ça s’est échappé, par quelle béance ?

Si nous avons perdu sans savoir nous ne pouvons pas retrouver. Si nous ne pouvons pas retrouver c’est nous qui sommes perdus : tous ces gestes dépensés à palper le fond des sacs et des tiroirs, à remuer des anciens papiers, à chercher entre les piles de linge, à retourner les gants, à secouer les nappes, tous ces gestes où nous nous dilapidons sans repos aux quatre coins de l’espace de plus en plus encombré de ce qui n’y est plus.

Et plus ça s’encombre, plus le doute prolifère. Y avait-il quelque chose avant le sentiment, y avait-il quelque chose qui justifie le sentiment de la perte? Est-ce qu’on ne serait pas en train de devenir fous, là, à chercher comme ça partout derrière nous on ne sait même pas quoi? Ou alors, c’est qu’on nous l’aurait volé?

Regards suspicieux. Qui alors? Qui s’en serait servi la dernière fois et ne l’aurait pas remis à sa place? Qui l’aurait volontairement placé ailleurs pour qu’on ne le retrouve pas? Qui et pourquoi, et pour qui, et à qui ça profite?

Là de deux choses l’une. Soit on trouve un coupable soit on cesse de chercher. Trouver un coupable c’est facile. Nous sommes si nombreux. Et si seuls. Cesser de chercher c’est pas pareil, ça demande un effort. Ça demande l’effort de rester calme. Ça demande d’arrêter de gesticuler, c’est pas facile quand on est si nombreux.

Ou alors il faut trouver une autre manière de chercher, ça c’est une idée. Par exemple, cesser de chercher derrière soi ce qu’on aurait perdu, chercher à la place devant soi, un lieu par exemple, un lieu pour y déposer ce qui nous encombre tant, ce sentiment.

Nous cherchons. Nous cherchons de nouveau, mais pas pareil. Nous cherchons devant nos pas, devant nos yeux, et c’est cela qui change, la direction, c’est cela qui change tout. Notre souci devient celui d’inventer. Oh, pas grand chose. Un endroit où par exemple, nous affalerons des roses, pour rendre hommage à ce que nous avons cherché sans succès.

Ça peut-être n’importe où. Un coin, un pan de mur, un trottoir qu’on soustrairait pendant quelques jours à la déambulation pressée, et où on se retrouverait, seuls, nombreux, aux différentes heures de la journée, toujours nombreux, silencieux. Parfois il y en aurait un, qui sortirait du lot, se mettrait devant pour s’en faire une toile de fond, il y en aurait un, qui pour dire j’y étais, se ferait prendre en photo devant le coin, devant le mur, devant tout le monde. Parfois il y en aurait un qui se mettrait à danser, ou des enfants à jouer, alors que ce serait vraiment hors de propos.

On les laisserait faire.

Nous affalerons les roses. Les roses c’est littéral. Puisqu’il fallait des coupables prenons les roses, les roses sont tout à fait coupables en leurs tiges. Les roses c’est idéal. On coupe les roses, pour se recueillir.

Nous affalerons des roses pour ne pas avoir nous-mêmes à nous coucher dans trop de tristesse, pour nous consoler de ne pas avoir trouvé ce qu’on cherchait, et aussi, parce que cela nous rappelle que nous devons quelque chose à la beauté, nous ne savons plus très bien quoi d’ailleurs, nous ne savons plus très bien, peut-être bien que c’est ça qu’on aurait laissé tomber.

| More: ni l'un ni l'autre

Détailler

janvier 21, 2015

Et celui-là, de quel bord? De quel bord de l’apartheid, de quel bord de la Nation qui tangue, de quel bord des opinions toutes sûres d’elles-mêmes est-il, celui-là qui est en face de moi?

Et celui-là, de quel bord? De quel bord de l’apartheid, de quel bord de la Nation qui tangue, de quel bord des opinions toutes sûres d’elles-mêmes est-il, celui-là qui est en face de moi?

Si vraiment on en a besoin : on pourrait classer les gens selon d’autres critères. Par exemple le bord des yeux. La fente des yeux pourquoi pas, mandorle, meurtrière, soucoupe, ou encore, trou d’aiguille des pas réveillés du petit matin.

On pourrait classer les gens comme ça, en s’abstenant, faisons un effort, de chercher si c’est asiatique ou mongoloïde ou quoi, mettons qu’on s’en foutrait, admettons au moins que pour un bref instant ce serait inopérant, comme de savoir si ce manteau porté est de marque ou acheté dans une fripe, et laquelle.

On pourrait revoir toutes nos catégories, penser/classer directement de la matérialité, et non depuis ce qui la recouvre, ces signes (d’appartenance).

On pourrait redevenir bêtement curieux, comme quand on apprend les champignons, ou les fleurs, et qu’on n’a pas encore raccroché des noms aux formes.

On pourrait regarder. Considérer cela qui est devant soi sans chercher à comprendre. Oublier que cela s’appelle un visage. On pourrait juste le parcourir, appréhender ses reliefs, ses abîmes. S’arrêter, comme devant une faille infranchissable, à la fente des yeux. Là, on oublie les questions d’échelle. On est tellement absorbé par cette façon de regarder, si nouvelle pour nous, qu’on oublie ça, l’échelle. Toute échelle, tout rapport de dimension ou de force.

On oublie, on regarde seulement cette faille dans la peau : une drôle de couture à revers. On s’intéresse à comment s’ouvre sur l’extérieur cette sorte de boutonnière, comment elle est, le plus souvent, très subtilement, piquée sans symétrie d’un oeil à l’autre. On constate cela, le fait à peine perceptible que l’oeil droit chez tel dispose d’une percée plus avare, que chez tel autre c’est comme une très imperceptible erreur d’aiguille qui a rendu l’ourlet du bas un peu plus étroit et gonflé.

On est là, juste au bord, on oublie les questions d’échelle et les vieilles catégories. On regarde comme on se promène, le long des yeux des autres. En bas, c’est une margelle, à la couleur ici nacrée, ici rougeâtre, ici noircie d’un khôl qui vibre et déborde. Plus bas encore, parfois des cernes vénéneuses couleur colchique, parfois des poches où ranger les soucis. En haut c’est parfois rideau ridé, bombé comme huche à pain ou cloche coulissante à fromage, mais avec un genre de froncé de tissu mou où s’entremêlent sans ordre lisible tout un réseau de veines mauves, un tissu vraiment, un dos de velours fatigué, domestique, qui tombe plus souvent que voulu. En haut ça peut-être au contraire tout tiré, seulement deux plis longitudinaux et efficaces, juste ce qu’il faut de peau pour clore et cligner, et réouvrir incessamment.

Car c’est cela qu’on découvre à scruter cette ouverture : ce mouvement perpétuel, palpitant, des paupières qui clignent et abolissent plusieurs dizaines de fois par minute leur propre forme. Et on découvre que s’y insère, comme pistil en pétales, la glande lacrymale en autonome animal, caché et crachant, ou bien comme source à laquelle abreuver on se sait encore quelle soif. C’est cela qu’on découvre, comme l’eau tiède et finalement c’est celle qui nous va à la peau, qui ne nous gèle pas, ne nous brûle pas. On découvre qu’en face de nous ça vit, ça cligne, ça pleure.

Et classer comme ça les gens, par la fente de l’oeil, s’intéresser à cela, fait que tout le reste tombe, nos catégories de classe sociale, d’ethnie, d’opinion, et ce qui en découle, la plus ou moins grande peur, suspicion ou indifférence, inférées de ces curseurs implacables, qui déterminent à quel point celui-là est ou non du bon côté du droit, des idées, ou du manche.

| Tags: catégories, classement, humain, oeil, politique | More: la tête que ça nous fait

Résister

janvier 07, 2015

Les événements, passés futurs ou fantasmés, et comment nous au présent on louvoie entre, comment on croit pouvoir échapper à leur attraction – des phares braqués coupant notre trajectoire, des faisceaux à rejoindre pour s’y éblouir, s’y abîmer. Comment au présent on s’y cogne.

Les événements, on ne sait pas les qualifier, on aurait souhaité pouvoir les minimiser, mais nous restons devant, sidérés, nous les fixons, les nimbons d’une aura : autour, quelque chose irradie, qui nous altère.

Les événements : ce qui nous est désigné comme ce que nous avons à subir. Ce qui signale notre impuissance à penser notre vie, notre vie de personne et notre vie ensemble, autrement que comme répétitions de catastrophes.

Faut-il absolument que quelque chose nous arrive? Faut-il vraiment que nous égrenions notre temps en une série de traumatismes et entre, rien, le grand blanc, l’insignifiance, et la peur permanente que l’ennui cesse pour pire?

Nous lisons notre monde, nous croyons le lire, nous l’ânonnons, à la lumière des événements. Alors éteignons la lumière. Concentrons-nous sur ce qui dans l’ombre vit, habite à bas bruit. Fabriquons-nous un regard radicalement étranger, qui ne connait pas la peur. Dessinons-nous une face qui ne sait ni sourire ni gémir, car nous n’espérons pas, nous ne redoutons pas. Nous n’attendons rien, aucun événement, pour habiter notre vie dans le calme. Clairvoyance non. Sagesse pas plus. Seulement une capacité sans mérite, celle de savoir résider dans un présent furtif, et d’y entendre que nous n’y sommes pas seuls.

Car nous ne serons pas seuls, si nous résistons à la logique des événements.

___

Ceci en très modeste et très triste hommage à Charlie Hebdo – ne soyons pas les proies de nos peurs, de nos haines.

| More: la tête que ça nous fait

Les mots ont-ils encore un sang?

décembre 17, 2014

Les mots ont-ils encore un sang? Dans la radio, dans les brumes de mon réveil, dans cet entre-deux entre les voix claires de la radio et les épaisses couches à percer de mon incompréhension du matin, j’ai entendu cette phrase : Les mots ont-ils encore un sang?

Bien sûr ce n’est pas cela que disait la voix claire. Mais c’est ce que j’ai entendu. Les mots ont-ils encore un sang? Ou bien sont-ils tout blancs, insensibles aux coups donnés qui jamais n’imprimerons sur eux un quelconque hématome virant du bleu au vert au jaune, les mots palpitent-ils encore? Ou bien gisent sur le flanc, non pas tant de fatigue mais d’avoir été mis cul par dessus tête et accrochés comme ça pour mieux les vider? D’avoir été chevauchés en marche arrière, guidés par la croupe pendant qu’à la carotide ce qui serrait faisait saigner?

Je pense à ce mot de Daniel Bourrion sur Twitter : « La formidable polysémie de la langue française exemple : être remercié« . Je pense à ce terme, d’optimisation fiscale. Je pense à ces mots, souplesse, innovation, et aux raideurs que ça me donne parfois dans la nuque, mais c’est tout personnel bien entendu. Je pense à ces phrases toutes faites au début des conversations avec des call center : »Pour vous rendre un meilleur service, cette conversation est susceptible d’être enregistrée ». Je pense à cette expression « pour votre sécurité » qui chaque fois que prononcé ou lu me rend tout à coup très craintive. Je pense à cette phrase lue sur internet sur les formations à double compétence, et qui dérape dans un beau lapsus : « Les étudiants issus du sérail scientifique conjugueront les compétences essentielles en management, en finance, en mathématiques et en informatique. Ils possèderont le double langage nécessaire pour évoluer dans le monde des marchés financiers qui se complexifie entre la crise et l’évolution des techniques ». Cul par dessus tête je vous dis.

Et on se dit, mais alors, c’est qu’ils sont bien sanguins ces mots au contraire, c’est qu’en eux circulent de nombreux sangs qui s’embranchent au coeur on ne sait pas comment, et qui font que les mots nous pètent au visage quand on croyait qu’ils allaient nous faire respirer?

Les mots, organismes génétiquement modifiés, manipulés au fin fond de ce qui les constituent pour faire et dire exactement le contraire. Et c’est là qu’on se dit que quelque chose cloche, quelque chose fourche. Ce n’est pas dans ce qu’ils feraient des écarts, qu’ils diraient parfois un peu n’importe quoi, qu’ils muteraient comme ça sans raison en copulant entre eux dans la plus grande confusion, la plus grande liberté. Non, ça on a l’habitude. C’est leur façon d’être, aux mots. Ce sont des animaux domestiques non civilisés, n’ont jamais su se faire inculquer les bonnes manières. Ce qui cloche c’est que la mutation n’est plus naturelle, qu’à vrai dire il ne s’agit pas d’une mutation, mais de diverses opérations de chimie, de chirurgie, de transplantation, de culture in vitro pour réinjection ultérieure et propagation maximale. Si bien qu’on se retrouve avec des mots tout fluo, brillant dans le noir à nous en éblouir, mais à chair froide. Des mots Dolly, quoi. Des mots optimisés.

Les mots mes petits agneaux… Mais pas victimes sacrificielles, oh non, en tout cas pas dans le sens qu’ils en mourraient, même exsangues et étrangers à eux-mêmes ils pètent la santé, les mots courent et vont de par le monde, ils veulent sortir les mots, ce sont ces moutons de cyclope bêlant à la porte de qui voudrait les encager. Ce sont ces moutons du cyclope benêt et déjà aveuglé ne voyant pas que sous eux, accroché à leur laine, collé à leur ventre, se véhicule autre chose qu’eux-mêmes, la ruse de Personne en vérité, la ruse de qui sait ne pas se faire nommer.

Nous sommes le cyclope bavard de cette fable toute moderne. Tâtons bien nos mots avant de les faire sortir dehors.

| Tags: double langage, écriture, manipulation, mots | More: singeries

Reposer

novembre 25, 2014

Viendra un jour où nous abandonnerons tous les rictus.

La drôlerie de nos mines circonflexes, l’ampleur de nos courroux tout froncés, nos chagrins affaissés aux bords des yeux et des lèvres, nos surprises écarquillées, tout ce vocabulaire, nous le perdrons. Ne restera plus qu’une sorte de syntaxe, figée comme dans une cire, précise à forcer l’admiration…. ou la terreur.

Car toute rigueur est mortelle.

En attendant, jouons de toutes nos fibres, grimaçons tout l’argot dont nous sommes capables, et chérissons les rides qu’il nous octroie.

| Tags: mort, muscles, visage | More: la tête que ça nous fait

S’éblouir

novembre 21, 2014

Il arrive que la compréhension nous traverse.

Nos yeux s’éclairent, et c’est comme un mouvement : iris en moucharabieh dynamique, en rayons de vélo tournant vite vite vite, en pal de ventilo dégageant toute vapeur.

C’est ce qu’on appelle, toujours fugace parce que la vitesse est son fait, la lueur d’intelligence.

On ne peut pas s’installer dans la vitesse, n’est-ce pas? La lueur fane vite, et cela nous contrarie.

Donc, nous cherchons un moyen de faire durer. Et ça y est, nous avons trouvé! Nous avons trouvé une idée.

Idée : lueur d’intelligence en bocal, disponible sur longue durée et manufacturée en série, à laisser s’élever plus haut que soi.

Et soudain tout s’éclaire, de contempler notre idée. D’ailleurs nous ne contemplons plus qu’elle.

Obnubiler : couvrir de nuages?

Les trop grandes clartés aussi, celles tout du moins qui nous éclairent dans les grandes surfaces, et pour tout dire, dans les grandes largeurs, font qu’on ne voit plus rien.

| More: la tête que ça nous fait

Songer

novembre 14, 2014

Parfois quelque chose nous renverse, sans heurt, et même sans vertige. Disons sans violence. Et même sans fatigue. C’est juste que le derrière de la tête devient beaucoup plus lourd et doit s’abandonner dans le profond des coussins, comme on s’ancre. Ainsi horizontalisés, les yeux ne voient plus, reflètent seulement, nuages ou néons du plafond, c’est selon, c’est égal.

Parfois quelque chose nous renverse, sans heurt, et même sans vertige. Disons sans violence. Et même sans fatigue. C’est juste que le derrière de la tête devient beaucoup plus lourd et doit s’abandonner dans le profond des coussins, comme on s’ancre. Ainsi horizontalisés, les yeux ne voient plus, reflètent seulement, nuages ou néons du plafond, c’est selon, c’est égal.

On a exactement la même tête que d’habitude, sauf qu’on n’y est plus. On flotte un peu partout autour. Et encore, flotter, c’est beaucoup trop de stabilité encore, pour dire comme les pensées sont fluides, liquides, dégelées enfin de leur forme – débitée en cubes – des jours où la tête est droite et le cou raide.

Car oui, ça chahute, il y a du remous, la ligne de flottaison n’est pas stable. De temps à autre le néon radieux se voile d’un souci traversant. L’instant d’après c’est beau fixe depuis l’éternité, et c’est bien parce qu’on sait enfin dans ces moments là, que rien ne dure.