L’attente

septembre 04, 2012

(Dans le viseur, disons une série) De ces photographies je ne connais rien. Elles me sont étrangères, absolument. Je les ai trouvées dans un bac, une sorte de brocante de visages égarés, un marché seconde main de la photo de famille. Un euro la photo, au choix. Et j’ai choisi. Puis j’ai écrit comme si j’étais celui qui était derrière le viseur. Je suis sortie du document, pour rentrer, par l’oeil, par le je, dans la fiction.

La chaleur nous accable. L’ennui. Pas un souffle d’air depuis le début de juillet. Les rideaux dans la chambre d’Antoine, si fins pourtant, ne respirent pas plus que nous quand j’ouvre sa fenêtre au matin. Annette ne chante plus quand elle se réveille. La mièvrerie de son maigre répertoire, sa voix douce, légèrement chevrotante, m’agaçaient ; tout cela me manque désormais. Même les verres à pied ne vibrent ni ne tintent, quand on passe auprès du buffet. Nous nous retrouvons pour un petit déjeuner morne, entourant Antoine de toutes nos attentions. As-tu bien dormi petit bonhomme? Veux-tu encore du lait? Regarde, je t’ai préparé tes tartines, mange! Chacune rivalise de douceur et d’inquiétude pour ce garçon en pleine forme, mais entre nous, rien ne s’échange.

La journée nous la passons derrière les volets. Louise coud, je brode, Annette ne fait rien. Elle dit qu’elle lit. Elle ne le dit pas, elle arbore son livre comme une excuse, un alibi. Mais c’est le même depuis le début de juillet, et l’épaisseur de la tranche encore à lire ne diminue pas. Elle est dans son livre comme au milieu d’un gué, l’histoire grossit autour d’elle, elle ne peut plus passer.

Ce qui l’entoure n’est pas fluide.

Quelque chose d’étouffant est tombé sur nous. Depuis son départ.

Le petit bonhomme aussi s’ennuie. Il accepte avec trop de bonne grâce la sieste démesurée que nous lui imposons chaque après midi. Ensuite, la fournaise se calme, nous décidons que la fournaise se calme, nous sortons.

Nous n’avons rien d’autre à faire toutes les trois que de le regarder, lui. Louise aime son neveu comme un fils qu’elle n’aura sans doute jamais pour elle-même. J’aime le petit Antoine, qui ressemble tant à son père. Même frêle stature, même docilité. Son père aussi était bien seul pendant l’enfance, avant que Louise ne vienne. Il a connu lui aussi, avec moi, ces étés étouffants, confits dans la longue absence du père. Au moins celui-là est-il revenu, le temps a redémarré, Louise est née.

C’est comme si nous rejouions la même partition que j’ai déjà connue, mais cette fois-ci je suis flanquée de deux témoins, ma fille, ma bru. Drôles de larrons pour cette crucifixion du manque.

Nous siégeons en trinité devant le spectacle de l’enfance qui s’ennuie. Et moi j’usurpe au centre la place de l’absent.

C’est pour cela que je me suis levée, pour cela que j’ai pris l’appareil photo, son appareil photo : pour lui laisser la place.

Je vise, au centre de cette étendue de sable, l’enfant de l’absent, qui cherche avec sa toute petite pelle à remplir, remplir, remplir. Il regarde l’objectif qui est celui du père, il essaie de tenir son rôle de sujet apparent, mais il doit le sentir que le véritable centre est ailleurs, le véritable centre de cette longue étendue de temps dans laquelle nous étouffons est une chaise vide, repère exact depuis lequel tracer, depuis l’enfant jusqu’à l’horizon, la ligne menant au point de fuite.

Annette. Elle pourrait se tenir un peu mieux. Elle s’avachit, elle cultive dans toute sa posture quelque chose d’à la fois résigné et de non consentant. On dirait que rien ne la concerne. Son corps se détourne insensiblement de cette chaise que mon corps, ou l’absence, alternativement, encombrent.

Elle fait exprès de regarder ailleurs. Hors cadre, où il n’y a rien non plus.

| Tags: absence, enfance, vide | More: dans le viseur

Construire

septembre 03, 2012

(Dans le viseur, peut-être une série) De ces photographies je ne connais rien. Elles me sont étrangères, absolument. Je les ai trouvées dans un bac, une sorte de brocante de visages égarés, un marché seconde main de la photo de famille. Un euro la photo, au choix. Et j’ai choisi. Puis j’ai écrit comme si j’étais celui qui était derrière le viseur. Je suis sortie du document, pour rentrer, par l’oeil, par le je, dans la fiction.

Ils posent, pour moi ils posent, comme devant un ouvrage achevé, un monument. Il posent avec le corps paisible de ceux qui ont accompli leur devoir, leur ouvrage. Lui, son père, avec sa tête d’immigré, sa tête de cheminot, les mains derrière le dos, jambe droite légèrement fléchie, pied posé sur une pierre comme sur un trophée de safari. Terrassement de la civilisation. Elle, ma toute jeune femme, si confiante, ses mains que je sais fines enfoncées dans les poches de son gilet, aussi tranquille que pour un tour du potager aux heures fraîches.

Ils posent, rien n’est accompli pourtant. Ils sont fiers par anticipation de ce que nous réussiront à faire.

Nous n’avons plus de chagrin. Du cœur à l’ouvrage, nous en avons.

Ils posent, car l’heure n’est pas, n’est plus, à la déploration.

Les pierres sont éboulées, ils sont l’édifice.

Depuis leur tranquillité monte une joie, une ardeur.

Le père, la fille.

Le père méfiant encore, de moi, de mon appareil. Mais il devait bien prendre part à cette photographie, nous comptons sur ses bras, sur son endurance.

Car il a tant enduré, déjà.

Nous sommes sa seule famille, nous avons prévu qu’il aura sa chambre.

Le passé n’existe plus, tout est de nouveau possible, si on travaille. Tocsin, angelus, et on recommence. Déjà un premier mur s’élève, range notre héritage en blocs désactivés, qui nous protègerons.

Notre futur foyer est à construire depuis les décombres, nous avons l’ancienne société comme matériau, et depuis ces gravas toutes les formes sont à réinventer.

Habiter, habiter, habiter. Voilà notre seule furie désormais.

Inventer notre vie, dans ce champ de ruines qui possiblement sera notre chambre, inventer notre quotidien futur comme un sommet vaincu.

| More: dans le viseur

L’otage

août 30, 2012

(Dans le viseur, peut-être une série) De cette photographie comme de celles qui suivront, je ne connais rien. Elles me sont étrangères, absolument. Je les ai trouvées dans un bac, une sorte de brocante de visages égarés, un marché seconde main de la photo de famille. Un euro la photo, au choix. Et j’ai choisi. Puis j’ai écrit comme si j’étais celui qui était derrière le viseur. Je suis sortie du document, pour rentrer, par l’oeil, par le je, dans la fiction.

Elle a mis sa main comme ça. On ne lui a rien demandé. Elle a mis sa main sur la grosse cuisse droite de la mère, doigts bien écartés, exactement comme sa mère l’a fait avec sa grosse main à elle, sur sa grosse cuisse gauche.

Petit singe.

Nous avons marché un peu pour arriver jusqu’ici. La mère a préparé un panier de pique-nique, il y aura du cervelas, et pour la petite un bel œuf dur, qu’elle écaillera en le tapant sur la roche grise qui nous servira de nappe.

À voir ses jambes frêles courir tout à l’heure sur cette peau de basalte, on aurait dit un moustique agaçant sur un dos d’éléphant. En elle tout s’envole, même ses cheveux si fins, que la mère coiffe chaque matin, et retient très plaqués par des barrettes, car chaque matin au réveil ses cheveux frisottent sur la nuque, et font une auréole électrique et blonde autour de son visage naïf. Elle n’aime pas rester sur la chaise pendant que la mère la peigne. Elle balance ses pieds contre les barreaux de la chaise, elle pousse des petits cris aigus quand ça tire, et à chaque fois elle nous exaspère.

Ensuite nous ne la voyons plus beaucoup, elle est au jardin, elle détourne des routes de fourmis, dessine sur un petit pan de ciment devant la porte avec un caillou crayeux, souffle dans des herbes, que sais-je.

Elle aime quand nous partons en promenade, quand nous quittons pour un temps notre salle à manger aux meubles massifs, quand nous sommes dans l’air vif et la lumière.

Elle n’a pas l’air de nous en vouloir, d’être nous-mêmes aussi massifs que nos meubles.

Nous représentons, quand même, une sorte de protection. Quelque chose sur quoi s’appuyer. Elle sait je pense, que nous ne sommes pas mauvais. Seulement difficiles à mouvoir, à émouvoir.

Son dos droit, son petit corsage, on dirait presque un otage.

Mais un otage ne sourirait pas si volontiers.

En contrebas, la vie s’écoule.

La mère aussi, s’amuse, elle ne le montre pas mais je sais bien qu’elle est contente et fière, de cette fille, qui est comme une joie, comme une grâce tombée entre nos deux corps si lourds.

| More: dans le viseur

Céder

août 21, 2012

L’arbre devant chez nous a poussé oblique, pour sortir de dessous un gros banc de pierre, chercher la lumière. Il barre l’espace de la petite cour de son gros tronc penché, il faut se baisser toujours, sinon il cogne, ou bien il érafle, de l’une de ses branches trop basses. Ces derniers temps on avait bien vu qu’elles étaient plus basses encore, tellement elles étaient chargées de fruits. Il n’en a jamais donné autant, de ces grosses prunes charnues, oblongues, d’un indigo profond qui s’éventre en kaki, et dont nous n’avons jamais rien fait que les écraser en passant, par paresse, par méfiance aussi pour ces fruits trop urbains, sortis d’un terreau douteux. Avant il y avait bien un voisin qui les ramassait, qui les mangeait. Le voisin est parti, un marchand de biens l’a fait déguerpir de la chambre qu’il louait pour pas grand-chose . On l’a vu longtemps trainer dans les bars du quartier, et même on s’inquiétait, de savoir qu’il dormait ici ou là, et maintenant où il est on ne sait pas, ça fait longtemps qu’on ne l’a plus vu. Ne reste ici de lui que ces prunes tombées qu’il ne ramasse plus. Elles sont denses, foncées, presque noires, de cette noirceur ivre qui le prenait lui aussi tous les soirs. Et c’est l’autre chose qui reste de lui dans cette cour, son prénom hurlé d’en bas par un ami de beuverie, quand je vois ces prunes j’y pense, c’est comme si ça résonnait encore, ce cri pour l’appeler, lui qui a un si joli prénom, Amor, le nom de l’amour. Mais crié par un ivrogne, même si c’est un ivrogne ami, ça ne donne plus du tout le son de la douceur qu’il y avait pourtant en lui, même quand il était pris de vin. Essayez, vous verrez, criez Amor à pleins poumons, vous entendez bien que ça dit autre chose. Et cette mise à mort qui semblait tous les soirs réclamée par l’ami ivrogne a fini par advenir. C’est l’ami ivrogne qui est tombé un jour , trop chargé de vin. Trop chargé, l’arbre l’était aussi, et hier, sous le poids des fruits, deux de ses grosses branches ont cédé. Elles n’ont pas cassé net, elles se sont déchirées, mettant à nu une fibre tourmentée, beaucoup plus claire que l’écorce, beaucoup plus jeune dirait-on. Mais bien sûr ce n’est pas vrai, l’arbre est fatigué de tout son intérieur aussi. C’est pour ça, on dirait qu’il a baissé les bras, deux gros bras qui ne tiennent au corps que par lambeaux, avec d’énormes mains griffues au bout.

L’arbre, sa ramure, ses racines, et au milieu l’air pour nous, pour respirer, l’ombre pour nous, pour nous protéger. On n’a plus ça. On n’a plus ce milieu d’air et d’ombre où se réfugier, à la place c’est une dévastation de branches.

Nous allons couper l’arbre. Au tronc. Il est mort de toutes façon. Nous allons débiter en rondins, rassembler en fagots, ramasser les fruits pourris, balayer les feuilles. La cour va gagner en lumière. Il n’y aura plus, l’été, ces absences noires et oblongues, là pour personne et sur lesquelles on pestait de marcher.

Il restera une souche, des surgeons, perpétuant le souvenir de ce qui parfois cède, en l’arbre, en nous.

| Tags: fragilité, vie | More: ni l'un ni l'autre

Entre

juin 04, 2012

Il m’a dit : ça va pas être facile de les faire tenir ensemble, elles sont toujours séparées.

- Toujours séparées?

(J’en ai photographié, des paires, je ne les ai jamais vu avoir du mal à se tenir ensemble dans le cadre.)

Sa réponse, comme une évidence, une généralité, comme s’il ne parlait pas des siennes mais de toutes les mains. Et c’était vrai. Que forcément elles étaient désynchronisées. Que la gauche sur le piano faisait rarement ce que faisaient la droite. Qu’il fallait qu’elles soient disjointes pour accomplir. Qu’il n’y avait qu’au jour de la mort qu’elles se rejoignaient. Et il a fait ce geste de les unir, de les croiser sur sa poitrine, inversant devant moi le tout et le rien pendant qu’il fermait les yeux. J’ai gardé les miens ouverts, ce n’est pas tous les jours qu’on voit comment quelqu’un veut reposer. Bien sûr j’ai regretté de ne pas prendre la photo à ce moment là.

Il a rouvert les yeux. J’ai demandé pourquoi ces mots inscrits, il a répondu que c’est exactement la question qu’il s’était posé en sortant de les avoir fait inscrire, une sorte de vertige prospectif sur le tant de fois où la question viendrait buter contre ses mains. Et pourquoi à cet endroit là? Il a dit, pour cesser ce jeu de cacher/montrer dans lequel on se complait si souvent. J’ai rétorqué qu’il n’avait pourtant pas répondu à ma première question, pourquoi ces mots inscrits. Il m’a dit, du moins j’ai compris comme ça, que ces mots là doivent rester au point aveugle à partir duquel tout le reste se déploie.

Alors je n’ai plus regretté d’avoir laissé passer l’occasion de la photographie aux mains croisées sur la poitrine, et mon propre souvenir promet de rester aveugle à ce moment où le rien et le tout s’unissent.

| Tags: écriture, mort, silence | More: à mains nues

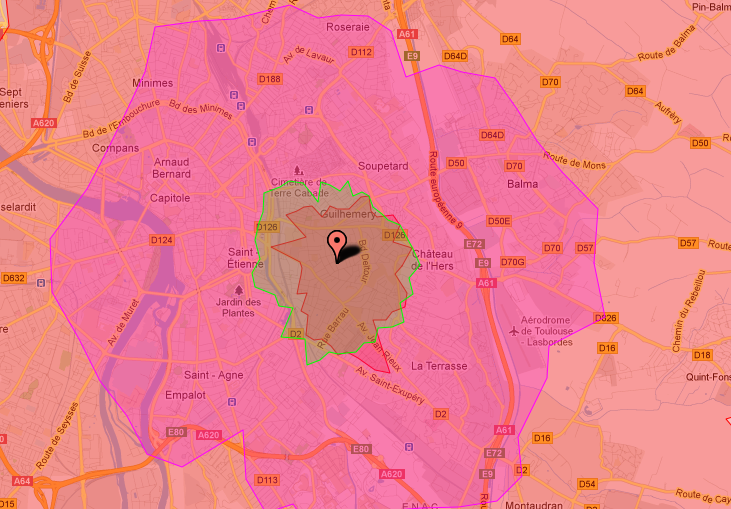

Resserrement du monde – Urbain, trop urbain

juin 01, 2012

La semaine d’avant, les nouvelles du monde dans le flux des infos en voiture. Deux militaires, puis un encore, tués dans des — la ville en zone rouge. Attentats. Farrugia, Kandahar, Peshawar.

Il superpose à la carte des images de villes déchirées.

Lundi 9h à la radio, fenêtre par dessus les toits, si calmes à envisager la petite semaine : canal ou boulevard dans la zone rose ? Mais une école, juive. Quatre morts. Trois enfants, un adulte. Un — derrière la colline. Massacre. Une demi-heure en scooter la caméra au cœur des conflits ancestraux.

Il découpe une bande qui cherche son bord de mer. Et l’inscrit au territoire.

Mercredi 9h, après une nuit en sirènes dans le quartier, les rues, les télés, l’homme est — il prend un visage. Cerné. Un nom, un visage de quartier familier. Côte pavée pas si loin des plages barbelées.

Il dessine autour de lui des zones de sécurité avec des check points, des barrières, et des contrôles aux passages fermés.

23h30 — Des explosions dans la nuit, un — en zone verte. Assaut. Des messages des journalistes disent le froid la faim et la fumée, qui manque rue Vigné.

Il imagine un camp avec ses tranchées et ses murets, les vivres à organiser et l’eau du puits asséché.

Jeudi 9h30 — Une attente épaisse recouvre la ville, les vélos, les voitures, les bureaux. Les regards entre les gens. Aux écrans, on dit qu’il — scandale. Lit.

Ici bas il se pose dans un lieu à habiter à la mesure de l’éternité.

Jeudi 11h35 — Zone carmin. La mère n’est pas venue. Elle ne viendra plus.

_________________________________

A vouloir parler d’isochronie pour ces vases communicants, voilà ce qu’on risquait, n’être pas dans les temps. Toujours est-il, je suis très heureuse d’accueillir ici un texte de Claire Dutrait, du collectif Urbain, trop urbain. Et vous trouverez chez eux, qu’il faut fréquenter absolument, mon texte explorant aussi, autrement, la cartographie des déplacements par les lignes isochrones.

Et voir la liste de tous les vases, du moins ceux remplis à temps!

| Tags: déplacements, données, trace, ville | More: vases communicants des autres sur Petite racine

L’hôte

mai 09, 2012

Dans mon bureau, un porte manteau. C’est la seule décoration, presque. Je ne sais pas bien habiter les bureaux, y mettre de ces objets petits et gros sur les tables et dans les étagères, qui disent de vous sans trop en dire, et sur les murs ces invitations aux vernissages auxquels vous fûtes convié, et combien nombreuses. Il y a bien, à gauche de mon ordinateur, une pile de papiers non triés, qui augmente jusqu’à la menace d’écroulement, que j’arase alors, et qui se reforme naturellement : alluvions de la vie de bureau. Quelques aimants tenant aux murs, parfois, telle ou telle image, mais qui ne sait pas y rester longtemps : manque d’adhésion flagrant.

Il y cela dans mon bureau. Et un porte manteau. Le porte manteau je l’utilise rarement : j’arrive au matin en posant mon manteau sur le siège le plus proche, j’allume l’ordinateur, c’est parti. De toute façon le porte manteau est déjà pris. Depuis combien de temps, je ne saurais le dire, depuis avant que j’arrive en tout cas. Plusieurs années, donc. Plusieurs années que j’ai cela comme vue, une veste sur un porte manteau, une veste qui n’est à personne.

Bien sûr j’ai mené mon enquête. La veste ne fut pas revendiquée. Parfois, car c’est un sujet de conversation que j’affectionne, un de mes collègues à qui je fais remarquer sa présence la décroche, regarde la taille, comme tenté. Sera t-il celui qui l’emportera? Non. Toujours, quelque chose l’en dissuade. Et la veste reste là, la veste qui n’est à personne et qui est mon vis-à-vis.

Bien sûr j’aurais pu, j’aurais dû, dès le début, la jeter.

Je ne l’ai pas fait et c’est trop tard.

Aujourd’hui j’aurais l’impression de commettre une grossièreté, quelque chose proche du crime.

On dit dans les tablées, qu’il faut toujours rajouter une assiette, pour le pauvre, pour l’ange, pour l’hôte inattendu. L’hôte, cet être merveilleusement ambigu dont on ne sait jamais a priori si c’est lui qui invite ou qui est invité.

A l’antériorité de la veste, je pourrais en déduire que c’est moi l’invitée. Ce qui expliquerait sans doute, ma réticence à coloniser l’espace, qui n’est pas le mien, de ma décoration personnelle. Une veste de patron, comme rappel que le lieu du travail n’est pas celui de la propriété.

Mais je ressens aussi l’inverse, que cette veste posée là est le vestige de quelque chose que j’accueille chaque matin, une étrangeté venue au coeur du quotidien, et qu’il faut recevoir et chérir. Une veste d’ange, aux entournures un peu grandes.

Car ici comme ailleurs, il faut bien avoir de quoi habiller ses propres absences.

| Tags: réel, rêve | More: compléments d'objets

Tatouage invisible

mars 29, 2012

Le monde n’est plus lisible, il est navigable. Plus précisément, les instruments de navigation dans l’image se font de plus en plus passer pour des instruments de déambulation dans le réel. Et sans faire trop d’efforts, sans faire trop attention, on finirait par s’en contenter. Alors, quoi écrire, si c’est ça? J’ai appris très récemment, lors des sondes de la Chartreuse de Villeneuve les Avignon, qu’il existait une technique de tatouage invisible des images : codage permettant qu’une information insue soit transportée en même temps que ce qui est visible. Généralement cette technique est utilisée comme signature, à des fins de copyright, mais ce serait faire injustice à la très vieille tradition de cryptographie d’en limiter ainsi les potentialités.

Donc, tout ça pour dire que comme monsieur Jourdain, sans le savoir, je fais du tatouage invisible, que c’est même l’unique but du projet qui me tient depuis quelques mois : inoculer au visible quelque chose qui le dépasse, quelque chose même qui le grignote de l’intérieur, quelque chose abstrait à déchiffrer, bref, de l’écriture.

Et tant qu’à faire comme les souris, à grignoter comme ça le visible, autant le faire à plusieurs. Voici donc comme exemple un texte écrit à deux voix avec Pierre Ménard, texte écrit pour s’intégrer à la fois à mon projet, Etant donnée, et au sien, Lignes de désir. Ce texte raconte la fin de l’histoire, parce qu’il est toujours bon de commencer par la fin, d’autant que dans cette histoire la fin parle d’un temps se situant avant son début, mais ne croyez surtout pas que je cherche à vous embrouiller. Juste, si vous voulez en savoir un peu plus sur le projet Etant donnée, j’en parle là (archives de la table ronde du 10 janvier 2012 lors de la journée Humanisme numérique à la BnF)

Et merci à Guénaël Boutouillet car s’il n’avait pas eu l’idée de nous inviter, Pierre et moi, à faire une lecture ensemble le 15 décembre dernier, nous n’aurions pas eu celle d’écrire ensemble ce texte. Le montage vidéo est de Pierre Ménard à partir d’une idée de lieu que je lui ai suggéré. Et un jour quand je serai grande je vous en ferais une version jeu vidéo, pour que vous puissiez naviguer en toute liberté, comme dans la vraie vie, du moins le croyez vous.

| More: ni l'un ni l'autre

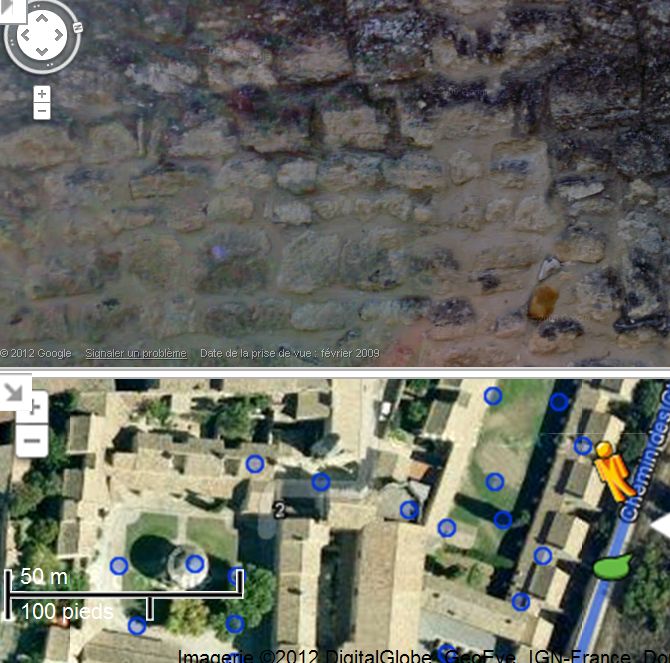

Sonde

mars 16, 2012

Google nous donne à voir le réel même, en autant de points d’impact qu’il lui est possible de se déployer. Dans l’oeil de Google, le paysage est une abstraction, dans laquelle nous naviguons, abstraits nous aussi, oranges et ronds. Ici, vous me voyez, je suis en train de visiter la Chartreuse de Villeneuve les Avignon : en piqué, et le nez dans le mur.

Aussi suis-je heureuse de bientôt ajouter, à ces deux positions de surplomb et d’investigation canalisés, un troisième point de vue, celui, plus hasardeux mais plus fécond, de la rencontre, puisque j’y viendrai, à la Chartreuse, sans doute pas en combinaison orange intégrale, pour intervenir dans les très passionantes rencontres de la Sonde 2012 : Si loin si proche – le jeu vidéo, la scène, la rue. Cela débute lundi prochain 19 mars, et c’est jusqu’au 5 avril. Pour ma part, j’y serai le 23 mars, pour parler de mon projet de, fiction? en cours de réalisation, Etant donnée.

| Tags: dispositifs, données, écriture | More: ni l'un ni l'autre

Devenir Vouivre

février 28, 2012

C’est un amphithéâtre. Je fonds sur eux depuis le plafond, depuis le ciel, depuis la noirceur qui est plus haut que le ciel. Je pique, rapace, sur un rang, je les vois bien maintenant, emmitouflés nombreux dans des couvertures. Ce sont des bébés. Je suis juste au dessus d’eux, ma colère et mon rire effroyables sont au dessus d’eux. Ils se mettent à hurler, tous. Oh comme ils sont affreux, on voit déjà leurs traits avares d’adultes se dessiner sous la peur. Je change de rang, je survole maintenant des enfants, mes yeux sur leurs yeux, mon rire dans leur gorge : ils pleurent, ils crient, ils implorent. Leurs bouches tremblent, le reste d’eux est blanc et immobile. L’énergie de ma présence les terrorise.

Comment je fus arrimée au sol et circonvenue je ne sais pas. Je ne sais même pas qui je suis. Une cohue autour de moi s’est formée, les apeurés s’agglutinent pour mieux voir, par remous ils s’informent du phénomène, bavardent, s’étonnent de le constater si peu nocif. Je donne des gages, j’exprime des regrets. Ainsi adoucie, adaptée, prometteuse, tandis que je m’adresse, entre eux tous, aux raisonnables professeurs de chaire, je m’approche insensiblement de l’un d’entre eux, et quand je suis proche de lui à le faire mourir, tout contre son visage amolli le même rire véhément me prend. L’attroupement cède, l’honorable me laisse partir pour se sauver.

Je suis dans la rue maintenant, je marche. C’est l’aube, le crépuscule, ou quoique ce soit d’autre qui fait que la lumière est retenue et n’éclate pas sur le monde. Une tendresse me prend, je voudrais enlacer quelqu’un, l’aimer. Je dis bien : l’aimer. C’est-à-dire : sans les dents. Il n ‘y a plus de cruauté. Seulement la même énergie transmuée, qui cherche encore son objet. Je fouille dans les visages des passants, je veux trouver. Mais sur les larges boulevards plantés, personne de seul, seulement quelques grappes d’humains, des amis descendus se délasser, d’autres qui vont quelque part, qui sont attendus. Personne ne m’attend, moi, personne ne me connaît. Seule, ma faim. Sur un trottoir la-bas, débordant d’un café, des gens qui boivent, qui causent, qui rient. Quelque chose de doux flotte là-bas. Je m’approche, je m’immisce. Je me coule à l’intérieur, circule un moment entre les corps, courant d’air. Rien ne se passe, je sors, je reprends les boulevards. Sur la travée centrale, je lève les yeux au ciel, il est toujours de ce gris transparent derrière la voûte des feuilles si haute, si noire, si dessinée.

Je dois connaître mieux le monde, aller plus vite. Alors je m’allonge, ventre contre terre, face contre terre – si terre on peut nommer cette matière tassée, humiliée, et grise, qui sert à faire tenir debout les arbres du terre-plein. Face contre terre je reste, ma peau si j’en ai une prend la même couleur de cendre, et je m’étends du plus que je peux, m’étire à me rompre, je deviens longue, longue, longue…

Voilà que quelque chose en moi se rassemble, et l’instant d’après se détend. J’ondule, je me mets à ramper, vite, plus vite! En diagonale j’esquive, je traverse la chaussée, me faufile dans une rue sombre, je me fonds dans le gris des murs, je ne suis plus que cela, l’ombre des murs devenue furtive, la peur comme une pensée sans fondement. Pour eux je ne suis que cela, mais tandis que je file ainsi, mon ventre frotte à se brûler sur le béton sale. Qu’importe, j’accélère, et par saccades je sors de la ville, animale, je caresse de tout mon long l’herbe jaune des non lieux, encore un peu et je m’enfonce dans le plus loin, j’avance à travers près et bois, je dévore l’espace, j’avance sur le ventre à l’anormale vitesse de l’énergie qui m’habite, j’avance, je vois, je sens, chaque feuille chaque mousse chaque lichen, je connais l’odeur subtile de tout ce qui fleurit, de tout ce qui pourrit, sous moi tout défile, l’humus noir et mou, l’herbe fraiche, la moisissure des fruits tombés à terre, la sciure mouillée des troncs creux, la poussière des chemins et les silex à effleurer seulement, la boue moirée des fossés, la surprise de la rosée, j’apprends toute la gamme dans cette reptation fulgurante, qui n’est pas une fuite. Je m’enivre de cette vitesse … de vipère? de triton? Je ne sais dire : ai-je des membres? Ce qui me met en mouvement c’est toujours la même furie, rien de mécanique là-dedans.

Soudain au bout d’un chemin de terre, des bûcherons. Ils braquent sur moi leurs prunelles rusées. Oh, la délicieuse peur de la proie me prend, moi, l’inaperçue. Vite se cacher, derrière un amas de branches se cacher. Mais ils m’ont repérée, ils avancent vers moi, ils vont me capturer, mon cœur si j’en ai un, est tout prêt à se…..

….. mais je n’en ai pas. Dans la terre sableuse, je fonce, je fouis, l’instant d’après il n’y a plus rien.