POURQUOI PACIFIQUE

mars 05, 2023

Pourquoi Pacifique ne comporte pas de point d’interrogation, car ce n’est pas une question. C’est un véhicule de pensée, construit en hommage au célèbre navire Pourquoi pas du Commandant Charcot.

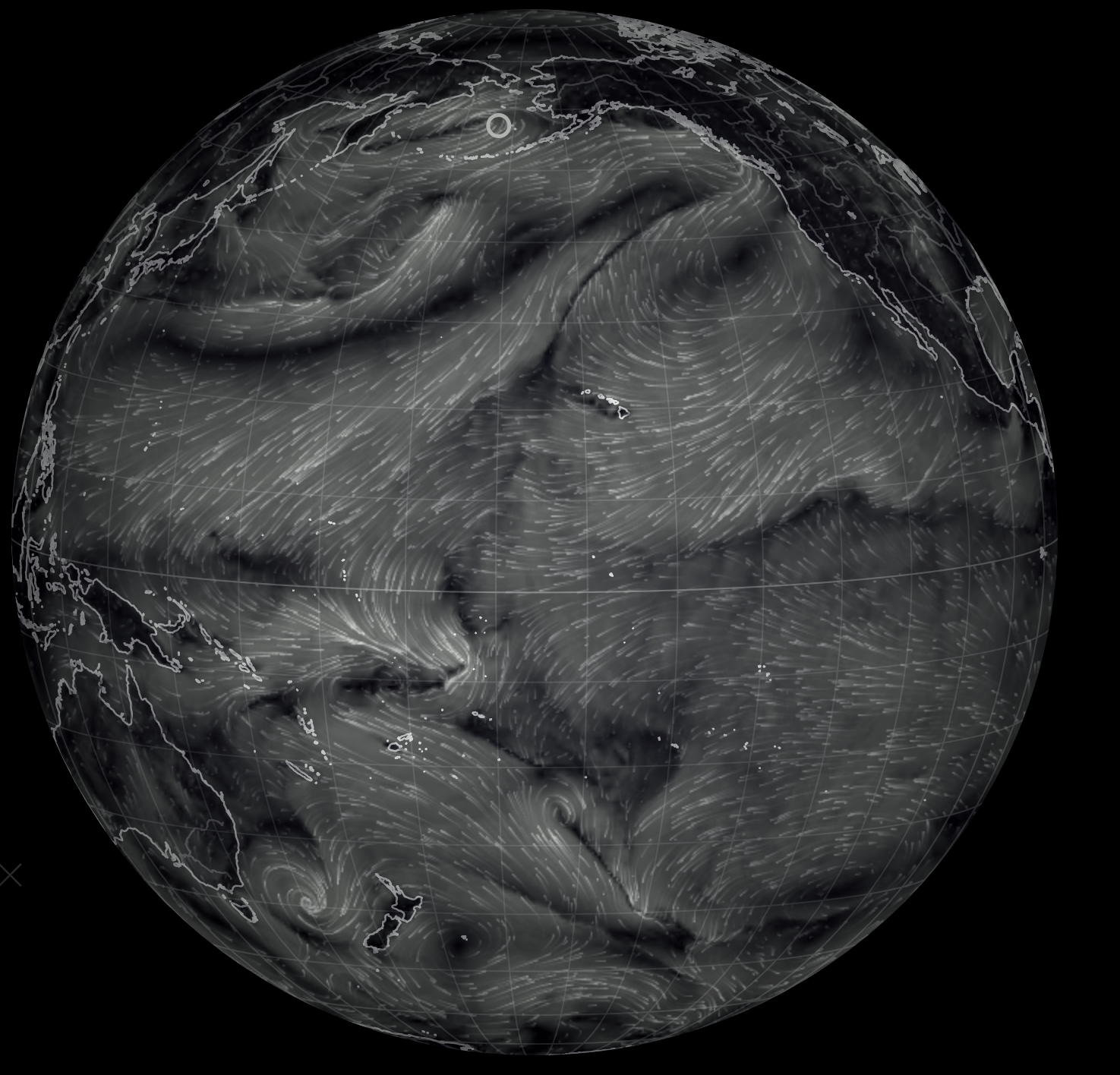

Pourquoi pas, en effet, se lancer dans l’exploration de cet autre côté du monde qu’est l’Océan Pacifique, qui nous semble si loin et si vaste qu’il en devient abstrait. Vu de l’espace, pour nos yeux d’Européens, le Pacifique est le côté pile d’une monnaie dont nous serions le côté face, un côté pile entièrement bleu, qu’on pourrait croire inhabité, vierge, non écrit, tandis que nous serions, nous, de cette pièce de monnaie fictive lancée dans l’espace, le côté du visage, le côté humain.

Bien sûr, cette vue de satellite est surtout une vue de l’esprit : nous savons pertinemment en 2022 que ce gigantesque espace qui paraît bleu de loin est devenu une zone de forte intensité démographique, économique et géopolitique, mais cette façon de voir le Pacifique, qui était celle des premiers explorateurs, fait l’objet d’une curieuse rémanence. Le Pacifique reste pour nous avant tout un lieu de fictions, un grand fourre-tout d’exotisme, de légendes, d’histoires.

Alors dans le sac nous mettons Robinson, l’île au trésor, les vahinés au doux sourire, aux cheveux lustrés retenus par une fleur de tiaré, les fruits juteux, les poissons multicolores, les anémones ondoyantes et les oiseaux dodus qui ne savent plus voler d’avoir oublié les prédateurs..

Nous avons soif d’histoires, pour nous délasser du réel sans doute. Or, dans ce grand sac du Pacifique où je veux aller piocher, nous tombons sur des affaires moins propices à la rêverie.

Au hasard, dans le sac, il y a les essais nucléaires de Mururoa, les méduses invasives sur les côtes australiennes venues du Japon par l’eau des ballast des cargos, les resorts touristiques abandonnés d’Honolulu, les rêves d’îles désamarrées des milliardaires libertariens américains, qui seraient, d’être mobiles, des îles toujours au-dessus du niveau de la mer et toujours sous le bon climat, mais aussi le loup marsupial de Tasmanie, qui ne prend pas beaucoup de place dans le sac puisqu’il a disparu, contrairement aux lapins qui dans toutes les îles ont proliféré après leur implantation par les colons européens. Il y a également, dans le vrac le plus total, la ruine de Nauru totalement excavée par l’exploitation du phosphate, les autres innombrables mines qui forent les rares terres d’Océanie, comme, par exemple, le nickel en Nouvelle-Calédonie. Il y a les navires raclant les fonds marins à la recherche des précieux nodules polymétalliques, les files de cargo se précipitant à l’Ouest vers le détroit de Malacca pour aller nourrir, depuis la Chine, une Europe désoeuvrée, désindustrialisée, attendant sur canapé son colis Amazon. Il y a les efflorescences algales au large de Vancouver, le Diamond Princess coincé en quarantaine sur un quai de Yokohama au début de la pandémie du SARS-COV 2, le blanchiment de la grande barrière de corail, etc…

Le beau sac de fictions que nous fantasmions se met à ressembler à l’outre de cuir qu’Eole avait donné à Ulysse. On s’en souvient, il y avait enfermé tous les vents, pour que seul celui favorable au retour à Ithaque soit actif. Or, les compagnons d’Ulysse, pensant que ce sac était une bourse contenant un trésor, ouvrirent le sac, et tous les vents, puissants et contradictoires, en sortirent. Le bateau fut balloté en tous sens, dans de formidables tempêtes, et condamné à l’errance, à la navigation erratique d’île en île et d’aventure en aventure.

En quelque sorte, Pourquoi Pacifique rejoue cette histoire, sur un autre terrain, une autre époque : la nôtre. Pourquoi Pacifique est la manière de souligner ce malentendu premier qui a conduit à nommer de cet adjectif trompeur cet océan si constamment traversé de vents violents, qu’ils soient physiques ou politiques.

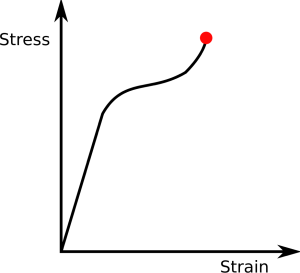

Le texte de cette histoire est donc une dérive au gré de ces différents vents, passant d’une histoire à l’autre, d’un point de l’Océan à l’autre, en butant sur des îles, des questions ou des problèmes, comme une boule de billard.

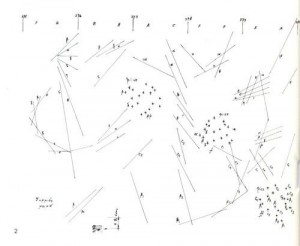

Plutôt qu’une progression narrative donnant lieu à une déclinaison en chapitres au gré d’événements suivis, il propose une exploration spatiale de ce gigantesque espace, de point en point, marqués par des coordonnées GPS. On ne cherche pas ici à optimiser les déplacements en allant de proche en proche, puisque le seul véhicule est la pensée, qui permet de se déplacer d’un point à un autre, même s’ils sont distants en kilomètres et en logique. Seule la poésie les apparie.

Tracé prévisionnel du voyage mental en Pacifique que ce texte proposera. A l’heure d’aujourd’hui, cela représente 691 983 km, pour un bilan carbone bien inférieur au même voyage réalisé en avion.Pourquoi 691 983 kilomètres, me direz-vous? Pourquoi tant? Le Pacifique est immense, beaucoup plus grand que la surface totale de Mars, soit dit en passant, mais quand même. C’est que je n’ai pas choisi les plus courts chemins, et que je me suis permise parfois des aller-retours d’un endroit à l’autre, comme font les jeunes chiens joyeux quand on les emmène en promenade. On ne peut pas être sobre sur tous les plans.

Seule la poésie, appareillée cependant d’internet. Car il n’est bien évidemment plus question d’aller là-bas. Un vrai voyage en avion à Bora-Bora, nous n’en voulons pas, nous n’en rêvons pas, car nous savons ce que cela coûte de pollution, de carbone envoyé dans l’atmosphère, de déchets plastiques qui viendront nourrir l’énorme gyre de plastique clapotant au milieu de notre sujet d’études. Il s’agit de faire un livre pour voyager, en forme de pis-aller.

Ce texte sera donc issu de nombreuses navigations internet, pour tenter d’appréhender cet Océan, les terres qu’il baigne, celles qu’il va bientôt submerger. Les différents points d’entrée dans le texte seront donc les coordonnées GPS des différents lieux du Pacifique qui sont abordés. Coordonnées auxquelles il faudrait rajouter l’altitude et la profondeur, car ce n’est pas un des moindres charmes du Pacifique que d’offrir des possibles plongées dans les abysses.

La structure de ce texte, qui peut sembler seulement erratique, rejoue ainsi le système de notation cartographique des déplacements en mer des maoris. Ce qui est retracé ce ne sont pas des territoires propriétaires, mais des trajets guidés par les vents et des haltes, des points d’intensité.

Ainsi nous irons : à Tonga, dans les îles aléoutiennes, aux Galapagos, à Sandy Island, Rapa Nui, Zamami, Sydney, Vancouver, Panama, Hawai, etc…

Avec la tentation, cent fois, d’aller voir ailleurs que dans le strict Océan Pacifique, car les frontières en océan sont poreuses L’ailleurs n’est pas circonscrit. Et seul l’art peut rendre sensible cela, que l’eau de là-bas peut pleuvoir chez nous, que les catastrophes de là-bas nous concernent.

Je fais ce constat, comme vous sans doute, que le monde a rétréci. Il est comme feutré, d’avoir tourné trop vite et trop chaud. Il nous serre, nous gratte aux entournures. Comment l’élargir ? Comment l’assouplir? En l’arpentant. Au lendemain de gueule de bois ou de fièvre, nous pratiquons quelques étirements. Nous sentons ce besoin, de nous déplier pour respirer. Et c’est dans le dos que ça se passe, toujours. Il faut regagner de l’espace entre chacune de nos vertèbres. Le Pacifique, par définition, on l’a toujours dans le dos. C’est comme une idée derrière la tête, une arrière-pensée à laquelle on ne pense pas. Alors, pensons-y. Déplions nos antipodes. Partons en Pacifique.

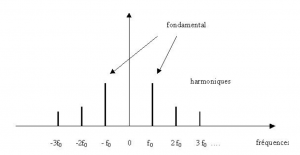

Simplement, le Pacifique, on ne peut pas y aller. On va à Papeete, aux îles Gambier ou Pitcairn. On ne va pas « au » Pacifique. C’est un espace que le corps ne peut pas vivre. Ce n’est pas un lieu. On ne peut qu’hanter le Pacifique. Dès qu’on cherche à l’appréhender il explose, comme une bombe à fragmentation, en milliards de sous-paysages qui eux-mêmes se disloquent en milliards d’univers plus petits, infinis. L’Océan se fractionne en zones d’influences puis en archipels, en myriades d’îles. Et dans chaque île il y a tant de rivages, tu en vois un tu en as vu cent peut-être, mais il y en a mille autres encore qui n’ont rien à voir, et qui se dispersent en autant d’anfractuosités de rochers impossibles à toutes visiter.

Voilà pour le voyage. Mais peut-être le lecteur préfère-t-il le sérieux, l’engagé, le pédagogique, bref, une de ces lectures dont on sort renseigné et grandi. Pour autant, il peut hésiter entre un essai intelligent sur l’économie, une biographie historique, un livre de géographie amusante… Je lui propose de choisir le combo. L’atlas permet tout, porte tout, c’est bien connu. Ce livre à venir aura un index plus fourni que la plus ennuyeuse des thèses (Index fourni mais à la classification farfelue. A titre d’exemple, l’entrée VIVANTS ET NOURRITURES recensera, parmi de nombreux êtres, les mouches-nonos infestant certains rivages et harcelant les humains de leurs innombrables piqûres, le célèbre coquillage toutoute, la généreuse et sempiternelle noix de coco, le cochon-long, ainsi que les cannibales des îles désignaient l’homme à manger.”) Et si les cartes ici seront mentales principalement, elles parleront de tout. Tout savoir, tout connaître, tout attraper : voilà notre passion. Il s’agit de se nourrir pour ne pas mourir d’ennui. Donc, apprendre. L’encyclopédisme nous a enchanté. L’encyclopédisme nous a planté. Ce livre se donne l’ambition d’en finir une bonne fois pour toutes avec ça. En finir, ce n’est pas s’en débarrasser. En finir, c’est en finir avec la croyance que ça marche. Comme toute magie, l’encyclopédisme est un jeu auquel il faut s’adonner avec l’enthousiasme dont sont capables les enfants : qui savent que c’est faux, que l’on fait seulement comme si, mais qui s’y jettent à corps et cœur perdu, sans dégoût, sans vaines attentes.

Voilà ce que je propose : une enquête sur tout et n’importe quoi. Une saga horizontale, où l’anecdotique et le stratégique sont traités sur un pied d’égalité. Qu’y aura-t ’il dans ce livre en effet ? Un peu de tout comme dans les drogueries d’autrefois : serpillière, moulinette, papier tue-mouche et moule à madeleine. Ce sera un commerce de proximité rempli de produits importés. Un bazar de charité. Une histoire garantie sans intrigue haletante, sans personnage principal, sans dénouement surprenant. Et on y trouvera uniquement du déjà-connu. De la seconde main, de l’origine non contrôlée. Ensuite, il faudra tenter de ranger tout ça. Comme les Polynésiens qui numérotent les niveaux des cieux et du monde souterrain, je m‘emploierai donc à définir autant que possible des étagères. Les clous du spectacle et les ressorts de l’intrigue seront classés par taille, classement toujours débordé par un spécimen qui ne rentre pas dans les cases, alors c’est lui qu’on met à côté de la caisse, bien en évidence, pour l’achat d’impulsion.

Et ensuite ? Une fois qu’on a traité un sujet ? On passera à autre chose. Je n’arrive pas à m’accrocher, d’accord. Où est le problème ? Il n’y a pas de problème. Laissez-vous glisser avec moi.

Allons-y. Tirons des bords.

L’heure est aux enquêtes de terrain, aux essais-fiction, où la littérature s’implique et prend position. Moi aussi bien sûr je veux participer. Mais autrement. Ce que je veux, c’est tenter plutôt une dérive situationniste au pays des poncifs. Car le Pacifique nous est étranger. Notre regard n’est ni concerné ni renseigné. L’Océanie on s’en fout complètement, tout autant que les quarantièmes rugissants. Ce qui nous plait c’est l’idée caressée, c’est mon enfant, ma sœur, songe à la douceur. C’est l’ailleurs, toujours l’ailleurs. Car l’humain est un être en exil de destination. Certains penseront peut-être que je ferai mieux de parler de ce que je connais, par exemple du chant de la tourterelle de nos jardins, de l’odeur du pain au chocolat dans nos boulangeries françaises, qui n’est peut-être pas moins frelatée que celle du monoï de nos supermarchés. Ou celle du Tahiti Douche. Mais sincèrement : parler de choses éprouvées par ses propres nerfs, de choses vues de ses yeux, pourquoi ? Pourquoi cela serait-il plus légitime, plus vrai ? J’en tiens pour une autre esthétique. Celle qui affirme témoigner sans voir, qui permet l’existence de rhinocéros extravagants, de lions à bigoudis, perruqués et souriants comme des marquis. Celle qui brode à partir des on-dit, des racontars. Celle qui n’a pas vu l’ours.

| More: ni l'un ni l'autre

Pourquoi le masquer

juin 27, 2020

| More: ni l'un ni l'autre

Devenir dindon

juin 17, 2020

Il fait un temps étrange, un temps sans repos, où l’air est brûlant, pourrait être brûlant, mais on frissonne pourtant, il y a ce vent vif et irrégulier qui pique tout d’aiguilles et assèche et énerve, on n’est bien nulle part, dedans on a ce sentiment de louper la journée du fait que depuis l’encadrement de la fenêtre elle semble belle et le soleil est haut, dehors on est inquiet et on a soif et surtout on ne se sent pas bienvenu, c’est un temps sans atmosphère du fait qu’elle est poussée toujours ailleurs, le corps est un noyau de fruit craché qui n’a même pas pour se défendre la dureté de celui de la pêche, alors vient l’idée, la seule possible, d’attendre que ça passe, de s’allonger, dehors mais au plus près du sol, là, comme ça, se cacher dans les brins, ici le vent vient moins, c’est un vent qui n’a pas le temps de tout explorer, il est trop énervé, au ras du sol il ne vient pas, on l’entend dans les branches en haut, à harceler les feuilles d’un côté et d’un autre, ici-bas il n’y est pas, c’est presque calme ici, on pourrait s’endormir, mais le soleil brûle les paupières et provoque en dedans des yeux des images d’incendies crachés qui font mal à la tête, il faut se protéger encore, s’enterrer vivant on ne peut pas, on peut juste poser sur le haut du visage quelque chose qui protège, par exemple le pull qu’on vient d’enlever d’avoir trop chaud à si basse altitude, là ça va, là on est bien, dans cette obscurité de ventre on peut attendre que ça passe, que toute cette agitation, cette vie, passe, nous passe au-dessus, on est bien là, on s’abandonne, le vent d’en haut est suffisamment loin maintenant pour faire une musique où se tremper, le contour des idées devient flou et grossier, les idées pourrissent doucement en patates molles prêtes à germer, en images, et ce pull sur les yeux prend la chaleur du soleil, il doit y avoir des fibres synthétiques dans ce pull, il doit y avoir du pétrole qui s’amollit et fond et coule dans la fente des paupières car les images dans la tête deviennent de plus en plus plastiques, et la peau du visage ne reconnait plus ses bords, sa couleur prend toutes les nuances entre le rougeâtre et le violacé, la peau du visage commence à s’épouser avec le nylon du pull, elle s’étire, bourgeonne, devient une membrane charnue, érectile, mamelonnée, infiniment laide et libre et décorative, la peau du visage s’orne des caroncules du dindon et du rêve, et tout à l’heure qui pourra nous reconnaître, quand enfin on se lèvera d’avoir senti le vent tomber.

| More: ni l'un ni l'autre

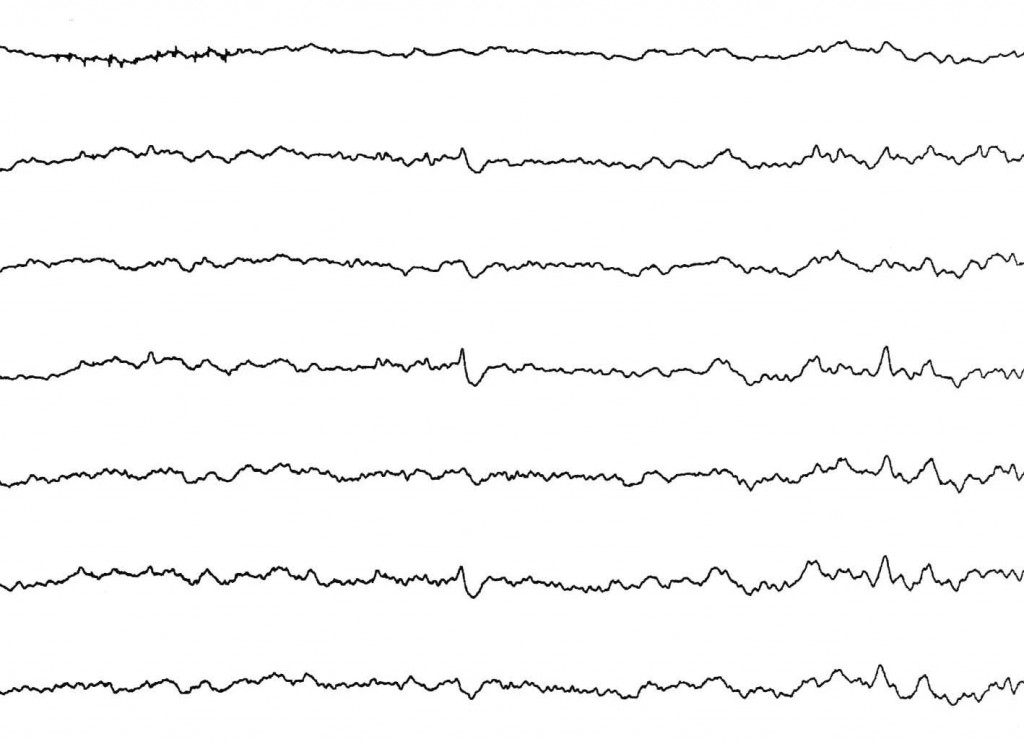

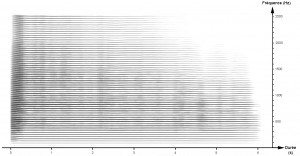

Tête de lecture

janvier 31, 2018

| Tags: bruit, relief, son | More: ni l'un ni l'autre

Lever

janvier 04, 2017

| More: ni l'un ni l'autre

Répondre, et remercier

avril 15, 2016

Je vous remercie beaucoup pour vos questions sur ma série Dans le viseur. Et je remercie chacune des personnes qui se sont essayées à ce jeu beau et difficile de rentrer en dialogue avec les textes d’un autre. Qu’il s’agisse des miens, et de cette série « dans le viseur » me touche particulièrement, car le projet, c’était bien de relier à la vie et à nos émotions de personnes d’aujourd’hui ces photographies anciennes, qui ne parlaient plus pour personne. Vous leur avez redonné un peu plus de leur force de joie et d’énigme, et j’en suis heureuse. Vous avez éprouvé aussi sans doute comment l’écriture fait image, depuis son point aveugle (et donc je me permets de vous emprunter cette photographie, qui m’a touchée).

Je réponds ici à vos questions. Vous me demandez : « comment ces photographies vous inspirent de si beaux poèmes ». Bien sûr je suis heureuse que vous les trouviez beaux, ces textes. Mais le terme d’inspiration m’a toujours semblé suspect. Inspiration ça donne l’impression d’une chose très naturelle (comme on respire) ou alors au contraire quasi surnaturelle (l’esprit vous tombe dessus sans crier gare). Si c’était ça, il n’y aurait pas la question du « comment » à se poser. En fait, l’écriture est une question d’hypothèse, de dispositif, et de travail. Comme la science en quelque sorte.

Dispositif : prendre des visages disparus, inconnus, et voir comment ils nous parlent, et nous parlent de nous.

Donc, je piochais une poignée de photos, je les regardais une à une très rapidement, et sans réfléchir vraiment je décidai de garder celle-ci, de rejeter celle-là… Je prenais quand quelque chose me retenait. S’il y a inspiration, c’est juste dans cette émotion un peu irréfléchie qu’elle se loge.

Voilà ce que je peux vous répondre. Merci encore pour toutes vos curiosités, et longue vie à i-voix

| Tags: image, photographie, visage | More: dans le viseur

Plan incliné

septembre 02, 2015

Ce n’est pas satisfaisant. (Ce n’est même peut-être pas tout à fait supportable, on te l’accordera). Mais : Qu’est-ce que tu proposes d’autre ?

Ce sourire doux, pour dire cela. La phrase, magique, la phrase des plateaux de télévision, des fins de repas du dimanche, des distributeurs à café : Qu’est-ce que tu proposes d’autre? (Cela peut-être vouvoyé). Et le sourire doux, qui l’accompagne.

C’est un sourire bienveillant, déjà triste : tu vas bientôt devoir sortir du rêve. Toi qui marches en somnambule. Tu te regardes, ton gobelet de plastique à la main, tu te regardes dans les yeux de l’autre qui te pose cette question de savoir ce que tu pourrais bien proposer d’autre, et là, tu te rends compte, ton habit de nuit flotte un peu, et pourrait bien t’entraver. Tu es un peu ridicule, en plus. Alors, cette question, pour que tu ailles te rhabiller. Cette question, doucement énoncée, comme une proposition justement, une proposition à toi faite. Une main posée sur ton épaule, une douce musique pour te sortir de l’engourdissement qui te guette.

Cette maïeutique patiente, où seuls les yeux parlent (les accoucheurs, voile de gaze vert sur la bouche). Les yeux sont ouverts, te regardent, t’accueillent. Les yeux sont comme prêts à être surpris. Ils aimeraient bien, ils ne demanderaient que ça (ils donnent cette impression, comme on donne le change et spécule sur son taux), que quelque chose d’autre qui fût viable soit proposé. Mais le maieuticien n’a pas d’oreille. Oh la peau neuve et fripée et si fragile des nouveaux nés, qui doit s’endurcir à l’air, au savon extérieur (car tes rêves sont considérés comme gluants. Rien n’y accroche )

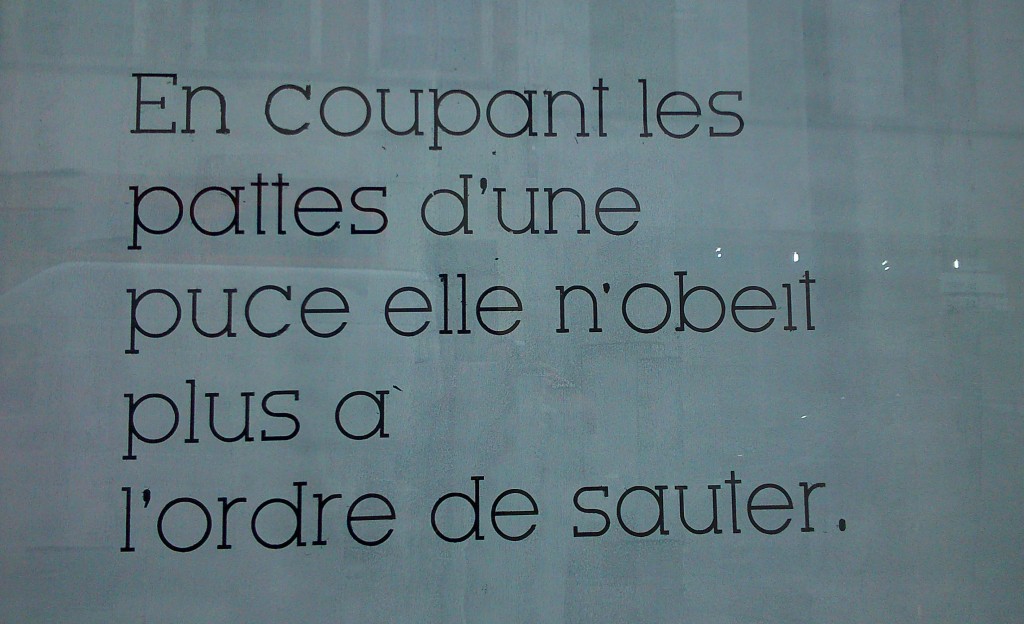

Qu’est-ce que tu proposes d’autre? N’est pas vraiment une question, plutôt une formule. N’appelle pas de réponse et surtout pas de propositions. Il est établi qu’à cette réalité satisfaite et non satisfaisante, on ne peut rien substituer. Cette question est pour te faire taire, c’est-à-dire pour ton bien.

La phrase magique coupant court comme en suspension. La phrase amputationnelle anesthésique. Derrière le voile de gaze, on voit le sourire doux. Qui se retient, gentiment, d’être moqueur. Qui se retient de rajouter «mais enfin» avant la formule «qu’est-ce que tu proposes d’autre?». Il est un tout petit peu forcé le sourire doux, mais sous le voile de gaze ça ne se voit pas vraiment, ça ne voit pas vraiment que la commissure pourrait exploser en rire excédé. Il faut du temps, l’accoucheur le sait. Surtout ne pas brusquer la prise de conscience, laisser le chemin se faire tout seul, vers cette réalité qu’on ne peut rien proposer d’autre. Dans le régime de la réalité, que les yeux bienveillants savent regarder en face, on ne propose pas. Cela s’impose seulement, comme le bon sens.

Tu es sur la crête , selon ce que tu diras à présent, tu glisseras (tomberas, mais ça ne fait pas forcément mal, tu sais), du côté des irresponsables ou des résignés. Tu as beau dire que cette réalité est impossible, insupportable. Il n’y en a pas d’autre. Il n’y a qu’une seule réalité n’est-ce pas? Celle qui transforme les rapports de force en états de fait. Et si crédible, de droit.

Tu pourrais bien ressentir la peur, si tu te réveilles, que ça ne soit pas dans ton lit. Tu pourrais bien te retrouver seul, sous une lumière crue, dans des draps beaucoup trop techniques. Le réel idéologique qui ne te propose rien d’autre te prend pour un grand malade.

Toi qui marche en somnambule. Ton habit de nuit flotte un peu, et pourrait bien t’entraver. Meunier, tu dors et le moulin qui va trop vite ne t’appartient plus. Concasse tes rêves (c’est comme ça qu’on appelle ce que tu énonces de trop glissant pour accrocher aux rapports de force).

Alors tu ne sais plus. Tes yeux n’ont pas la bonne focale. Tu regardes très loin devant, et comme distraitement, tu n’arrives pas à attraper les choses (ni à lire la composition des produits). Tes jugements s’émoussent. Tes indignations gouttent un peu tout autour, en coulure de bougie.

Et toute la peine qu’on peut avoir, n’y change rien.

Celui qui te regarde et te propose de proposer, et te sourit, celui-là te tourne le dos. Tu le sais bien. Seulement, il a les yeux derrière la tête. Il sait qu’il ne doit pas se retourner, qu’il doit, lui, continuer d’acheminer vers le statu quo. Orphée sans désespérance, qui te sait déjà perdu.

Alors, reste perdu. Ne propose rien qui ne sera pas entendu : dispose. C’est-à-dire : repositionne sans preuve. Qu’as-tu besoin d’un plan, qu’il soit B, ou incliné déjà vers ce qui seulement dénie.

| More: ni l'un ni l'autre

Des noms sur les choses

août 18, 2015

«Voici que le langage en personne veut se mettre à parler »

Elfriede Jelinek

La première chose c’est ça, c’est mettre des noms sur les choses.

Un chat : un chat, une pipe : une pipe, et ainsi de suite.

La première chose c’est ça.

C’est long, faut dire.

Il y a le chat persan le chat nu le siamois le matou l’égyptien l’isabelle

Il y a aussi le chat écorché, le chat échaudé, ainsi que le chat stérilisé (d’intérieur).

Il y a la pipe d’écume. Et la fumée sans feu.

Il y a le fauteuil qui va avec le chat et la pipe, en cuir, avec les accoudoirs lustrés, et les flammes dans l’âtre, et la pensée qui s’y abîme.

(La pensée, elle, ne se donne pas de nom, toute occupée qu’elle est à en donner aux choses, et c’est long.)

On croit qu’on en a fini, mais on regarde dehors et ça recommence, il faut donner un nom à tout ce gris par dessus la terre, et qui change.

Il faut donner un nom à ce qui jaunit et ploie sous le vent, graminées dociles qu’on caresse, et faisant cela on fait s’échapper des épis tout un tas de bestioles minuscules à élytres, qu’il faut nommer aussi, car sinon tout est foutu, tout risque de disparaitre par la bonde de ce trou minuscule qu’a formé dans le paysage le petit être volant échappé, non nommé.

La chose importante c’est ça, c’est nommer les choses qui apparaissent, savoir dire exactement de quelle couleur est cette eau dormante posée devant soi, vert d’yeux à s’y croire trahi, ou bien non, sous un nuage ce n’est plus pareil, une inquiétude s’y inscrit, ça se plisse et vire à une nuance plus terreuse et plus douce, et juste après ça se métallise, on n’y voit plus rien que du ciel, et le nom de la couleur de l’eau reste une question, une question très longue à éplucher.

Et cet épi, est-ce du seigle ou du blé, et qu’est-ce qui le fait pencher, et comment ça s’appelle, quel est le nom du vent qui change et nous fait tous pencher?

Les noms qu’on donne aux choses c’est pour calmer le vent. Sous le vent rien n’est relié, rien n’est rangé, ça ne va pas ; on a besoin de paysage.

Pas seulement d’un décor, mais d’une consolation, à se savoir baigné dans autre chose plus grand sans s’y confondre, sans s’y abîmer. A s’imaginer avoir une vue, un ailleurs possible au delà de la vue, comme un ancrage supplémentaire à rester là.

Le paysage c’est quand l’étrange se nomme, quand ce pouvoir est conféré (quand on s’y croit autorisé).

Le ciel et l’herbe sont pour nous, bien disposés.

Voilà, le paysage est quand le monde prend sa substance des noms.

Avant ça, ce n’est pas paysage, c’est juste du vent et des bêtes à six pattes qui courent et volent dans n’importe quel sens, c’est juste de l’herbe verte prise à rebrousse poil, et la pipe non plus on ne l’imaginait pas comme ça.

Avant ça, ce n’est pas paysage, c’est juste l’effroi, on ne sait pas ce que c’est.

Et ça arrive tous les jours, cet avant là. Ce n’est pas une chose ancienne dont on se souviendrait, c’est une peur qui se cache un peu partout, une peur comme un vide.

Une bête traverse le paysage, le troue.

On s’empresse de bourrer la fuite de substantifs. Après ça va mieux.

Après on reconnait tout, d’avoir tout passé sous sa langue, comme autant d’étiquettes à coller. On distingue les essences, on sait quelles sont les bonnes, quelles sont les mauvaises. On est prévenu.

Le paysage existe quand le langage est botanique. Des noms apposés à chaque épi ployant sous l’horizon. Un monde étale, explicatif, avec des chemins bien ordonnés commençant par soi-même.

La première chose c’est ça, des noms des noms des noms, et on croit en avoir fini. On détourne les yeux, on revient à l’âtre, on s’accoude aux bords lustrés du fauteuil. On va enfin pouvoir profiter de cette sacrée pipe, et être présent à quelque chose.

| More: ni l'un ni l'autre

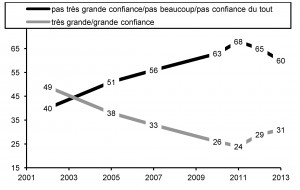

Ce que populaire veut dire

juillet 21, 2015

C’est bien le moment de se poser cette question, ce matin de 14 juillet où ça défile, pour nous être retransmis. Populaire ça doit bien vouloir dire ça, se dire qu’on l’a bien mérité. Pas besoin de regarder la télé. On connaît le mode opératoire, décrit depuis longtemps par Léon Zitrone en médecin légiste, ça n’a pas changé. Les différents bataillons interviennent dans le plus grand sérieux, cohorte après cohorte, comme les petits insectes saprophytes grignotants, une espèce après l’autre selon le degré de décomposition des chairs, suivant les grandes artères, remontant vers ce qu’ils servent en le faisant disparaître, car finalement quel meilleur témoin, quel plus grand jouisseur de ce travail des autres que le cadavre lui-même? Finalement pour qui, le grand ordonnancement du défilé militaire, sinon pour le grand corps de la Nation? On le voit parcouru dans ses premières raideurs par des colonnes de légionnaires aux barbes sable et au pas lent, puis viennent, quand ça commence à puer et qu’il faut trouver le moyen de le faire oublier, des polytechniciens empanachés, juchés sur des montures altières, dédaignant jusqu’à leur propre crottin. Puis d’autres encore, plus bruyants, plus disciplinés, plus vils, et enfin les tanks, provoquant au coeur un remous, une angoisse, de vibrer depuis si bas, depuis plus bas que terre, depuis là où nous irons, depuis là où ils nous emmènerons.

Nota bene : Il y a aujourd’hui, qui défile avec nous, une armée mexicaine. Le littéral reprend ses droits.

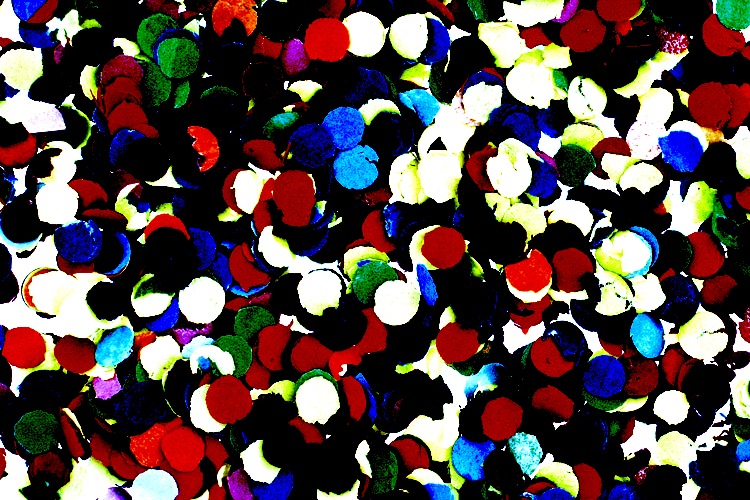

Ça défile, donc, une image après l’autre et on ne se souvient déjà plus de celle d’avant. Celle d’avant c’était hier soir. Hier soir ça voulait dire autre chose, ça défilait pas, ça tournait, sur le parquet de danse ça tournait, dans les têtes aussi ça tournait, les bouteilles de rosé étaient sur toutes les tables, les tables étaient longues, disposées en pétales autour du parquet de danse. Sur toutes les tables, au début, il y avait des étiquettes, avec dessus marqué : Réservé. C’est qu’on croit au mérite, au fait d’arriver plus tôt, d’avoir prévu, d’en tirer les privilèges. C’était marqué Réservé sur toutes les tables mais il y avait de la place pour tout le monde au final, les gens se sont un peu poussé, c’est l’avantage des bancs.

Après les merguez, qu’ici on appelle saucisses fortes, sans doute pour rester chez nous, je ne sais pas, après les merguez un premier couple s’est mis à danser, ils ont l’habitude. Elle, porte une robe impeccable, bustier ajusté sur poitrine mince. Une robe javel comme fleur de liseron tombée à l’envers, mais plus froncée, plus raide, s’évasant un peu, mal, en trois rangées de volants plats. Sa coiffure est courte et efficace. D’autres couples les rejoignent, qui ont l’habitude aussi, ce qui change c’est que dans leur geste, dans leur regard, il y a plus ou moins de moelleux, de quelque chose rémanent d’avoir tant fait l’amour ensemble. Les messieurs, en général, ont des chemisettes raides et fraîches, et des parfums de Vetiver. Les dames sont courageuses, leurs talons sont très hauts, très neufs. Les enfants courent entre les tables. Et il y a aussi quelques jeunes filles, parfaitement belles, le teint net, les jambes fuselées, les cheveux longs et droits, et qui s’ennuient, un peu, à danser seulement avec leur mère.

Au bout d’un moment on oublie que tout est prévu, les lampes guinguette, la buvette, les cocardes en crépons accrochées un peu partout, l’orchestre et l’accordéon, on oublie tout ça, que tout est prévu, mais que tout semble oublié de pourquoi on le fait. On voit seulement ce qui s’échange : des sourires, par dessus les épaules qui dansent, par dessus les tables, des sourires par dessus tout et partout, et le reste s’éparpille en couleurs, confettis, qui malgré leur légèreté arrivent bien vite à terre, c’est comme si la fête était comme toujours déjà passée.

Et ce matin ça défile, la France peut être fière, d’avoir un Premier Ministre si fier, d’avoir un Président si fier, d’avoir pu, avec l’Allemagne, sauver le peuple grec.

| More: ni l'un ni l'autre

Inventaire pour déshérence

juin 08, 2015

(Ici le texte de la vente à la découpe de notre vieux monde, vente réalisée par mes soins en la magnifique Rue Instin le 7 juin de l’année 2015.)

Sur l’acte notarié de notre époque, figurent tous les actifs, tous les passifs qui nous échoient.

Aujourd’hui pour votre plus grande satisfaction, nous en organisons la vente à la découpe.

Même démantelée, une collection s’aimante d’elle-même ; ceux qui se porteront acquéreurs de telle ou telle pièce formeront peuple, ne leur en déplaise.

Alors êtes-vous prêts ? Nous commençons.

Tout d’abord nous vous proposons une belle série de raretés : quelques spécimens d’espèces disparues, ou menacées.

Nous avons là un dauphin d’eau douce, le seul, le dernier, le fameux dauphin chinois privé d’écosystème, coincé qu’il est entre deux retenues du barrage des Trois Gorges. Il erre. Il est seul, sans congénères, sans femelle. Ça fait même un peu longtemps qu’on ne l’a pas vu. Si ça se trouve c’est même déjà une légende. Rendez-vous compte, une légende à ce prix-là ! Et beaucoup moins encombrante qu’un serpent de mer. Le dauphin d’eau douce, qui veut? Mise à prix quelques yuans, avec une convertibilité en dollars assurée.

Deuxième pièce de cette série des disparus : un homme de Florès, lui aussi très commode pour l’installer dans son salon, compte tenu de sa petite taille. Car nous, race humaine éprise de grandeur, affectionnons les bonsaï et les petites gens. Alors, qui voudra du minuscule insulaire? Rassurez-vous : celui-là ne prendra pas la mer pour envahir vos continents. Il est placide.

Passons maintenant à encore plus exotique : un djinn! Pas un Levi’s, non, ces jeans-là ne sont pas menacés de disparition. Un djinn, un petit démon ambigu, une idée de merveilleux encapsulée dans un mot, à l’heure où l’Orient ne nous fait plus rêver, seulement frémir.

Autre représentant d’une espèce menacée : une véritable lettre d’adieu écrite à la main! Quelle chance à saisir, pour vous, qui ne recevez plus que des mails pour vous enjoindre à durcir vos nuits et à réduire vos impôts ! C’est une missive sur papier bleu, quelques larmes séchées l’ont délavée par endroits. C’est un petit poème anglais, retrouvé au fond d’une malle à Manchester, où il est question d’amour, de tomber en amour, avec cette expression, « To fall in love with », manière de parler d’amour comme d’un puits, dans lequel tomber accompagné. Expression à comparer avec le « tomber amoureux de », où l’on est la seule pomme, et l’autre, arbre impassible, constatant avec Newton – mais depuis en haut – les lois de la gravitation universelle. Mais d’aucuns objecteront que la différence est ténue, et qu’il s’agit de tomber de haut dans les deux cas. Qui veut la lettre?

Mais nous avons aussi un Minitel à coque orange et marron, où l’on peut taper 3615 dessus, et où l’on peut constater à bon compte que toute communication comprend son erreur d’adressage. Au bout du compte, au bout du fil, il finit toujours par n’y avoir personne.

Passons.

Voici quelques sangs bleus, très racés donc très dégénérés, sans plus aucun poil et au regard de dédain. Ils cumulent les titres de noblesse, les titres de gloire, les titres d’alcool.

Ah, tiens, et puis voilà un mammouth laineux, tout dégoûtant encore de la boue en laquelle s’est muée son cercueil de permafrost. Celui-là nécessite un peu d’espace pour être exposé, j’en conviens. C’est la raison pour laquelle nous avons consenti à une décote sur le mammouth. Qui veut le mammouth?

Bien, nous voilà maintenant à une autre série. Nous vous proposons ici un certain nombre d’accessoires, d’anecdotes. Tout un tas de petits colifichets, de coquetteries de l’Histoire.

Il y a tout d’abord ce gilet de sauvetage crevé, lancé par l’Europe à qui veut la rejoindre. Quelqu’un en a-t-il besoin, dans l’assistance?

Pièce ici beaucoup plus attrayante, une parure pour postérieur de femme, toute en plumes d’autruche. C’est celle-là même provenant de la revue donnée par Joséphine Baker en 1927 ! Tout est, pour cet accessoire, dans les attaches, dans les barbules. Attaches ; qu’elles soient le plus fines possible. Qu’elles compensent leur imparfaite discrétion par la précision, et par un je ne sais quoi de cuir, qui fasse que si l’attribut n’est pas naturel, au moins on sente qu’il est posé, imposé. Il tient sur le dessus des hanches, faussement lâche, il enserre la taille, en une sorte de « c’est moi qui souligne ». Barbules : suffixes de la plume, censés dans leur ébouriffement fragile métamorphoser l’idée d’envol en celle, plus affriolante, d’affolement généralisé (l’impression que d’un arbre ce sont des dizaines d’oiseaux qui s’échappent, et que bientôt l’arbre sera nu). Pour les couleurs, pour la lumière, c’est avant tout un jeu de contrastes, faire ressortir, par le blanc teinté de la plume, le sombre de la peau de Joséphine. Oh quelle bizarrerie d’oiseau que voila, frêle aux rémiges frangées, quel drôle d’oiseau à mamelles et aux yeux si blancs, au sourire si éclatant! Somme toute, un beau prototype de l’exotisme forcené de la femme, toujours un peu oiseau des îles, proie facile, qui s’envole et qu’on doit tenir… Mais bien sûr, rapport au contraste, il y a cette question de peau. De peau noire comme part féminine de l’humanité, comme part sauvage, et plaisante en tant que telle, si maîtrisée. Cette parure est plus parlante encore que le célèbre pagne de bananes, de toute façon inconservable. C’est littéralement une belle affaire! Qui est preneur?

Mais toute cette mode est d’une autre époque, n’est-ce pas ? Venons-en à des accessoires beaucoup plus actuels. Par exemple, cette poche de discorde, cousue au revers d’une veste dont on a perdu le sens. Elle s’enflera, vous verrez, elle s’enflera.

Nous avons aussi là un morceau de peau tatoué d’un matricule – l’encre a un peu bavé. Nous devons nous en débarrasser.

Oui, c’est vrai, cette collection est un peu décousue.

Elles comprend même quelques passages à vide. Un passage à vide, qui veut ? Nos vies en sont pleines. Notre monde en est plein. Notre monde est plein de passages à vide, c’est ça qui est merveilleux. S’il était plein seulement d’autre chose c’est là que ce serait vraiment horrible. Imaginez un musée sans allées.

Je ne veux pas dire par là que notre monde serait un musée. Notre vieux monde. D’ailleurs c’est injuste pour les musées, qui s’ingénient à rénover leur scénographie. Non. Notre monde, vendu ce soir pour vous au détail et au plus offrant, est plus proche d’un cabinet de curiosités. Un endroit un peu foutraque comme ça, bourré à craquer d’objets sans rapport, de merveilles et monstruosités.

Et dans ce genre d’endroit, c’est comme si tout était empaillé. Même les visiteurs. D’ailleurs là je vous regarde, j’ai des doutes. Vos yeux sont-ils en verre ?

Nous avons donc ici des naturalisations de tous ordre, car le mot d’ordre, justement, aujourd’hui, c’est : éviter que quelque chose bouge et se corrompe (ce qui compte, c’est qu’il n’y ait plus de viscère, plus aucune flatulence).

Alors voyez, nous cédons pour un bon prix la chèvre de Monsieur Seguin. Avec son piquet. Pourquoi encore avec son piquet ? Réfléchissez. Vous remarquerez aussi que, sur le flanc, les morsures du loup sont encore apparentes, selon le principe de la « restauration réversible ». L’estomac est en paille désormais.

Nous avons à vous proposer, dans ces choses définitivement fixées, un souvenir d’enfance, genre mistral gagnant. Une chose poignante même si on sait bien qu’elle est morte. C’est comme quand vous regardez une biche chez le taxidermiste, c’est poignant, non ?

Et le clivage droite-gauche, aussi, si figé nous dit-on, alors que les choses changent nous dit-on…. Allez, pour vous le voilà lui aussi momifié, toutes les entrailles de la politique stockées dans un vase canope.

Parlant de naturalisation bien sûr : voici un étranger intégré. Les attaches du boubou sont encore apparentes, selon le principe de la « restauration réversible ». L’étranger intégré, qui veut ? Ce n’est pas forcément une pièce à installer dans son salon. Mais dans vos débats tournant en pow-wow autour du vase des idéologies reposant en paix, ce sera en tout cas un belle pièce à convictions.

Mais notre monde est aussi à construire ! Ce ne sont pas les plans qui manquent. Et nous vendons pour vous, à la tonne, des rêves écroulés, formant matériaux pour d’autres échafaudages. Ainsi que du papier mâché, des propositions gazeuses, et une certaine forme d’indiscipline.

Nous en arrivons à une autre collection dans la collection, celle des attentions délicates. Ce sont de toutes petites choses, donc nous les vendons en un seul lot. Je vous le décris seulement. Dedans il y a les diamants de Bokassa, les enfants de Ramallah, un silence bienvenu, une balle perdue. Sur ce dernier point, vous noterez cependant que toute balistique se prête à calculs.

Pièce unique, fruit d’une patiente accumulation, voici maintenant un bocal de rognures d’ongles, provenant de divers humains altérés par la peur, ou par le pouvoir, on ne sait pas très bien.

Nous en arrivons au chapitre des ajustements structurels. Nous rachetons pour vous, ce soir, la question sempiternelle de la dette, et son corollaire, l’angoisse du taux de retour sur investissement. Rien que pour ça, nous sommes certains que vous êtes heureux d’être venus ce soir.

Mais bien sûr, au chapitre des ajustements structurels, ce qui prend le plus de place, ce sont les dommages collatéraux.

Nous vendons donc aujourd’hui pour un euro symbolique le masque mortuaire de la démocratie. Attention, la cire s’épand quand trop de choses s’échauffent autour.

Nous avons aussi pour vous, en exclusivité ce soir, le résultat du référendum pour le rétablissement de la peine de mort en Europe.

Puisqu’il s’agit avant tout de se divertir, nous avons aussi tout un tas d’histoires de sang versé, car l’homme n’est pas un être très étanche. Il y a le rouet où se piqua la Belle, l’épine écorchant son délivreur, et puis, et puis, les autres vous les connaissez, n’est-ce pas.

A saisir également, un lot de signes extérieurs de pouvoir : une peau de léopard, un costume cravate Hugo Boss, un képi, le maniement de la langue. Il y a également un maroquin ministériel – le dernier titulaire y a gravé sa signature un peu partout en appuyant trop fort sur le stylo de ses décrets.

Oh, voici une graine de lotus, à dornance excessivement longue. Pour se souvenir que nous aussi, nous aurons à germer.

Nous vendons également quelques fakes, beaucoup de fiel : des actions de la société du canal de Panama, d’autres actifs pourris, un vase en faux jaspe le plus pur.

Mais cessons avec ces contrefaçons.

Nous vous proposons maintenant une incroyable expérience utilisateur! Une véritable descente aux enfers! Plus de peur, plus de peur, plus de peur! Qui est preneur ?

Attention pièce exceptionnelle : une licorne véritable, fabriquée selon des instructions précises. La corne est sculptée de runes assez anciennes et fichée comme un pieu dans le troisième oeil d’un canasson.Tout l’art est là : l’étrange torsade semble bien bourgeonner depuis le front de la bête, sortant de dessous une fantaisie de poils, la contrariant gentiment. C’est un mouvement d’éclaboussure, joyeux, comme celui que fait aux eaux un narval qui surgit. Mais là, directement depuis la cervelle ça fuse ! Tout semble naturel, érectile, tout relève dans cette pièce d’un élan vers le plus haut, vers le plus beau. S’en dégage pourtant une violence, faite à l’animal, faite au regardeur. Une vérité désagréable nous rentre dedans, en mèche de chignole.

Nous proposons aussi quelques magies sans efficace : un tatoo, une poupée vaudou, une tablette de glyphes en rongo rongo sortie tout droit de l’île de Pâques, on ne sait plus la déchiffrer, on s’amuse juste de la joliesse du nom, et qu’un jour, là-bas, écrire était une chose terrible et effective.

Et puis ici, ce foetus de lycanthrope trempé dans le formol – où il n’est pas si évident, à ce stade de développement, que c’est aux canines qu’on saurait déterminer qui est un loup pour l’homme

A céder, cause départ précipité, des noms pour le désastre : Kolyma, Treblinka, Gorazde… (le reste est en copie cachée, mais prévoir un lieu de stockage important)

Nous avons, soldés et esseulés :

un crâne de trépané

une question déplacée

une chaussette dépareillée

et d’autres trucs

Façon bateleur aux abords des grands magasins, nous promouvons avec emphase quelques ustensiles, quelques utilitaires :

- un buvard apte à éponger toutes les bavures de l’histoire ; mise à prix une tête à couper

- un petit théâtre d’ombres, qu’on se garderait bien d’interpréter

- des boucliers humains, serrés l’un contre l’autre en une formation dont on ne connait pas le nom, qui est assez désordonnée, assez illisible. Même la guerre aujourd’hui, que voulez-vous, manque d’ordre.

En legs aussi, voilà toutes les saisons, et la joie, presque, qu’elles se détraquent, pour croire un moment qu’ailleurs non plus ce ne sera pas forcément l’éternel recommencement du même.

Voici l’été et son soleil figé sur beaucoup trop de chaleur, et à l’autre coin du ciel un orage qui menace sans jamais éclater.

Ensuite ce sont les fruits tombés, des bogues, douces dedans, acerbes dehors. Comme nos poings fermés.

L’hiver vient, c’est une flaque gelée, la boue dessous, laiteuse, et l’envie de marcher dessus, de sentir craquer les choses sous notre poids si important soudain. Et le désir, en général, de briser toutes les vitrines.

Puis viendra le temps du renouveau, et très vite ensuite, les grappes de lilas rouillé. Après, on ne sait pas quels fruits. Ainsi sont nos printemps, mauves, décevants. Mais le colza triomphe et avec on roulera plus vite encore, et on fera bouffer les bêtes, pour les bouffer ensuite. A moins qu’on en revienne à l’hiver.

Tout cela pour amener à notre collection d’oeufs, grosse de notre avenir. Du plus gros, celui d’Emeu, au plus petit, celui de colibri, en passant par l’autruche à coquille de crépi. S’ensuivent un chapelet d’oeufs de crapaud, la constellation figée des minuscules oeufs d’araignée Et puis, les si délicats aux couleurs turquoise et jade, brisés en leurs nids…

Il ne reste plus grand-chose… Quelque chose des Bermudes, une boîte noire, tiens, provenant d’on ne sait quel avion brisé

Attention pièce maitresse de la collection. Alors ça c’est cadeau, alors ça, c’est surprise : le tracé de croissance du liseron, mouvement spiralé centrifuge, comme si deux forces s’opposaient au sein du même désir, s’élancer loin, s’involuer

Cet inventaire ne serait pas complet s’il ne contenait pas son inévitable colis suspect. Qui veut le colis suspect ?

Car sachez cela, sachez voir la beauté où elle n’a pas été mise en dépôt. Un feu d’artifice ça ne dure pas longtemps

—-

La carte, en grand : ici