Je marche, toujours le même chemin. Parfois je n’y fais pas attention. La plupart du temps je n’y fais pas attention. Je suis déjà arrivée et c’est comme si je ne comprenais pas ce qui m’arrive. Je soupçonne ce chemin que je fais tous les jours de descendre un peu. C’est à dire d’être un peu trop facile pour être honnête.

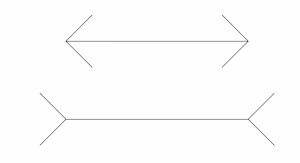

Je soupçonne ce chemin d’être un faux plat. Le faux plat est une réalité sournoise qui nie le relief tout en vous l’imposant. Ce qui fait que vous glissez ou vous peinez, et vous prenez ça pour un mérite personnel, une incompétence personnelle.

Le faux plat est la réalité de mon chemin. Le faux plat est notre réalité à tous. Une réalité politique. Mais je ne parlerai pas de politique. Non. Non. Non.Je parlerai de ce qui nous échappe. De ce qui fait que nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, et que nous glissons inexorablement le long de la réalité.

C’est une réalité qu’on ne peut appréhender avec les méthodes ordinaires. Le relevé de géomètre ne dit rien de la déception, de la frustration qu’il y a à cheminer en faux plat. Il enregistre une faible déclivité, rien de plus. De même, se centrer seulement sur l’étude des usages n’est pas fécond. Vous interrogez un cycliste à la sortie d’un faux plat montant, il n’a rien à dire d’intéressant que ne dit déjà sa suée et sa fatigue, mornes et modérées. l’expérience s’effiloche en un doute sans conclusion, l’émotion est fade. Nous sommes dans le domaine des sensations faibles, qui n’inscrivent rien dans la chair et les souvenirs, si ce n’est la vague impression que quelque chose clochait, mais quoi?

Il faut changer de méthode pour y comprendre quelque chose. La seule manière d’y parvenir c’est d’adopter en toute circonstance une focale d’esprit bien particulière, que nous qualifierons ici de précision myope. La précision myope est un état intranquille, qui toujours échoue. C’est un élan pour attraper le peu, le mieux. Une volonté de s’en tenir aux détails, qui aboutit à trop embrasser. L’étreinte floue qui en résulte est bouleversante. C’est comme de vouloir attraper un cil avec une pince à cornichon : avec un peu de chances, vous prenez l’œil avec, et alors tout s’éclaire. Il s’agit bien de prendre avec, de comprendre, et cela nécessite un peu d’étendue. Une étendue comprise comme un écart, et pas seulement comme un espace. Un écart, comme on dirait : une erreur. On ne comprend le faux plat qu’en se trompant.

J’ai parlé d’œil dans la pince à cornichon. Je me suis trompée. L’œil nous en fait trop gober. L’œil est doté en ses coulisses d’un logiciel de reconnaissance de formes qui circonvient bien trop les choses en contour pour attraper d’elles ce qui se dérobe. Alors, laissons l’oeil nager dans son bocal, faisons autrement pour être précisément trop embrassant.

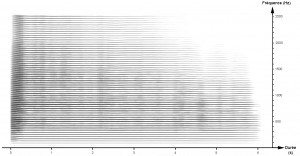

Ainsi, quand je marche, toujours le même chemin, parfois j’écoute. J’entends comme je marche. J’entends comme ça fait toujours trop de bruit. Je cherche à dérouler le pied, à le poser délicatement et à faire de lui comme une pâte émotive, compréhensive, qui épouse le sol sans jamais s’éterniser. C’est un baiser empreint d’une sorte de mélancolie et de légèreté, de ne jamais durer. J’essaie de faire qu’en marchant je n’entende plus mes propres pas. Si on se repassait la bande-son, ce serait comme si je n’y étais pas.

Si je n’y suis pas le reste prend sa place, et s’organise très bien. Ça chuinte ça chante et ça claudique, ça gémit tout autour de bruits de moteurs et d’estomacs, des pantalons frissonnent à chaque pas aux entrecuisses, des sacs en plastique se chiffonnent, et souvent le merle chante, beaucoup plus souvent qu’on ne croit. Voilà.

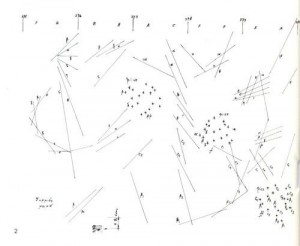

Mais ce n’est pas ça qui m’intéresse. Ce qui m’intéresse ce serait dessiner ce chemin, toujours le même, d’une façon à la fois certaine et vibrante. Ce serait fermer les yeux et : savoir. Savoir non pas où l’on est, mais qu’ici crissent les pneus et qu’ici ça croasse. Que là-bas souvent chuchotent des voix de jeunes filles. Qu’une puanteur habituelle réside à cet autre endroit. Que des fruits blets, petits de taille, tombent là à l’automne, avec un bruit mou de grenade dégoupillée, découragée. Et qu’à aucun endroit, une autre présence, la mienne, serait nécessaire, pour que ce paysage existe et soit dessiné. Car le faux plat est une réalité sournoise, due uniquement à la fiction de votre mérite personnel, de votre incompétence personnelle. Retirez-vous, le faux plat s’efface, et le paysage apparaît.

Ce serait un paysage de reliefs. Reliefs, comme on dit de ce qui reste sur la table d’un repas trop copieux. Des os à ronger. Rien n’est plus vraiment ordonné. Un paysage qui fait tâche, voilà ce que je voudrais qu’il reste de mon chemin. Des auréoles de bruits répandues, déversées.

Ce serait un paysage de relief, qui viendrait contredire la platitude des cartes, sortes de nappes solennelles sur lesquelles le monde nous est servi comme si nous avions à le gouverner.

Ce serait une manière de repenser ce qu’est le relief sans y rajouter de hiérarchie. Le chant du moineau n’est pas supérieur au pet d’échappement de la mobylette. Le plic ploc de la pluie, rond et festif, n’est pas désagréable d’être accompagné de quelques gouttes s’immisçant entre le col et la nuque. Le bip bip de ce mobile, les basses filtrant de ce casque audio ne m’en veulent pas personnellement. Le tic tac des talons pressés de cette grosse dame devant moi, qui n’avance pas en trottinant, ne m’énerve pas, non. Non. Non. Je m’efforce juste un peu plus à ce que mes semelles soient souples et inaperçues.

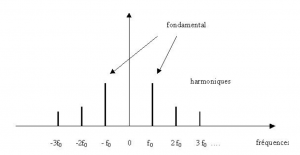

Relief, ce serait sans considérer qu’il y a des points hauts et des points bas. Ce serait sans marquer de quantité. Le nombre de décibels n’est pas un critère. L’intensité ne réside pas là. La qualité non plus ne dit rien, car la qualité est devenue sournoisement quantitative, elle est rattachée seulement à une notion un peu racornie de bien-être, dont on ne sait pas bien ce qu’il est, une absence de douleur, le sentiment d’être satisfait, une jouissance calme et paisible qui nous place définitivement dans le statut figé de riverain du monde. Lequel aurait des droits pour faire cesser certains bruits, et exiger qu’une musique d’ambiance agréable vienne faire baigner ses promenades dans un miel oublieux.

Relief, cela voudrait dire seulement : Rien n’est supérieur et rien ne s’équivaut. Tout est à considérer, laisser passer. Le cri d’un enfant me réveille. Au pas suivant, une soufflerie d’immeuble, perpendiculaire à ma course, me replonge en torpeur. Et le mieux ce sont ces bruits sans nom. Ces bruits dont on ne peut dire de façon certaine ce qu’ils sont. On sait, on reconnaît : l’avertisseur de camion, la roue de poussette désajustée, une porte qui claque. On sait, on connait tellement bien ces bruits, qu’on peut les reproduire, les amplifier, les faire plus vrais encore. En bruitage on peut imiter la houle avec un grand carton qu’on ondule, on peut imiter la pluie avec du sable et avec la langue le bruit du galop. On peut tout refaire des bruits du monde.

Mais il y a aussi des bruits dont la source n’est pas lisible. Comment se les représenter?Il y a des sons comme ça, frzzzzzz qui tirent des lignes directement dans les nerfs, depuis la paume des mains jusqu’à la nuque. Une présence se fait connaître, on n’en saura rien de plus.

C’est peut-être un oiseau.

C’est peut-être un moteur.

C’est peut-être le moteur d’un frigo, ou celui d’un lave-vaisselle en fin de vie.

C’est peut-être un homme en fin de vie, et qui rêve encore.

C’est peut-être une feuille qu’on froisse, une vie qu’on froisse, celle d’un insecte ou d’un homme, on ne peut pas savoir, c’est juste un son, et parfois on est le seul à le percevoir. Et parfois non.

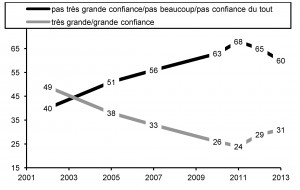

Parfois naissent des affolements publics, du fait de bruits comme ça, de bruits que certaines personnes entendent, que beaucoup de personnes entendent, mais pas toutes. A Taos, à Albuquerque, à bien d’autres endroits encore dans le monde, on parle de cette rumeur sourde qui revient souvent, une sorte de plainte mécanique à basse fréquence.

Une femme en parlait dans un article, elle disait : le son fait vibrer mes dents.

Les appareils d’enregistrement, eux, ne perçoivent rien. Ils restent placides à Taos, à Albuquerque, quand beaucoup de gens s’énervent de ces sons inexpliqués qui font résonner leur corps.

Ce sont des bruits sans origine, d’être sans destination directe dans le langage.

Il paraît que dans les chambres anéchoïques, on n’entend tellement rien qu’on entend son propre cœur. J’imagine que ce bruit là dans le silence a la même étrangeté que les bruits sans nom. C’est là encore, une présence sans cause et sans but.

Ce sont ces bruits sans doute, c’est bruits inexpliqués, qui ont le plus de relief.

Relief en anglais ça n’a pas le même son, pas la même prononciation, et ça veut dire soulagement.

Sans doute c’est vrai ça soulage, de ne pas trouver d’explication à tout. Ceux qui entendent des voix, aussi intérieures et étrangères que le bruit de son propre coeur dans une chambre anéchoïque, ceux dont le corps résonnent et les dents vibrent de voix gentilles ou méchantes qui s’adressent à eux en permanence, peut-être seraient-ils soulagés qu’on ne trouve pas d’explication, ni divine ni psychiatrique, à ces sons qui les habitent.

Je n’entends pour ma part que le chant du merle, le plic ploc de la pluie, et de temps en temps des froissements de vie que je ne connais pas : de petits reliefs sur mon chemin, toujours le même, que j’enregistre consciencieusement. Des infimes soulagements venant troubler la régularité de mon sillon sempiternel. Le trouble est un soulagement, oui. Le relief toujours changeant du paysage sonore que j’arpente me soulage, m’ouvre la possibilité d’être en joie d’autre chose que le sentiment propriétaire d’avoir le droit ne pas être dérangée.

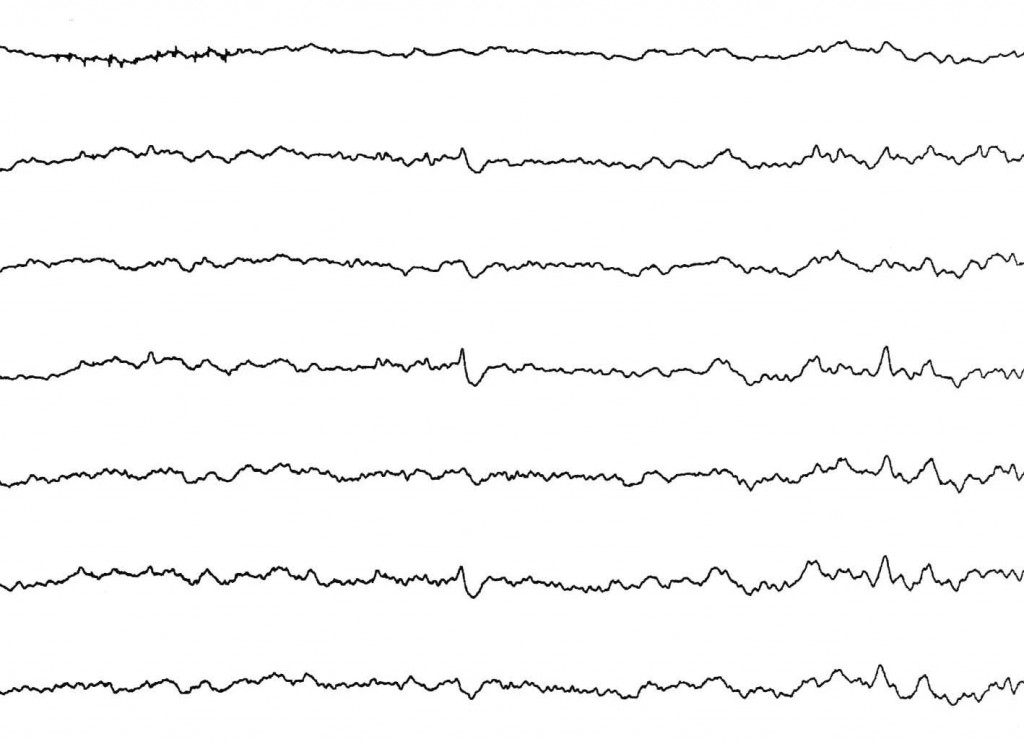

Je suis sur mon sillon, je suis une tête de lecture : littéralement, une extrémité qui saisit, déchiffre, et restitue. Parfois amplifie.

Je suis une tête : l’extrémité d’une chose concrète. Je ne sais pas de quelle chose concrète je suis l’extrémité. Quel est le bras que je prolonge?

Cette question sans doute n’est pas pour moi. C’est pour cela que je la considère, tandis que je marche, toujours le même chemin, et que je suis présente à m’absenter.